長期的併發症

糖尿病長期(慢性)的併發症:

更新於 2017 年 10 月 04 日

I-糖所要付出的最大代價就是長期伴隨的併發症,包括:糖尿病性視網膜病變、糖尿病性腎病變、糖尿病性神經病變及揮之不去的心血管疾病。在治療初期就能意識到這些將要發生的危險,對於堅持積極性的治療會有莫大的助益。

年幼的小孩,基本上還不需要那麼早就談論到這些會給生活帶來無比壓力的議題,知道這麼多可能會面臨的困難,除了壓力以外,小孩特有而大人卻永遠無法理解的恐懼也會油然而生。但雙親則無法置身事外,父母在養育一般正常小孩的成長過程中都難免會遇到許多挫折,更何況是想要引領一個 I-糖的小孩到一個美好未來的父母,那些不時地要提醒自己不能鬆懈的壓力,絕非負責治療的醫師、護士、營養師或一般人所能想像,但那也會是你們為了克服困難永遠奮鬥下去的泉源。

糖尿病長期(慢性)併發症,簡單可區分為下列兩大類:

一、微小血管的併發症(Microvascular complications):

1. 視網膜病變(Retinopathy)

2. 腎臟病變(Nephropathy)

3. 神經病變(Neropathy)

二、大血管的併發症(Macrovascular complications):

1. 冠狀動脈疾病(Coronary artery disease)

2. 心臟病發作(Heart attacks; Myocardial infarction)

3. 腦中風(Brain stroke)

4. 週邊血管阻塞(Peripheral Arterial Occlusive Disease; PAOD)

上述的併發症都算常見,是嚴重的機能障礙且大多是不可逆的變化,相關細節不在本文討論範圍內。在常規的治療中,醫師會安排額外的檢查以確保能早期發現可能發生的病變,這些安排都具有臨床實證的基礎,你不能等閒視之。

DCCT - 一篇石破天驚的偉大研究:

更新於 2017 年 10 月 04 日

在 1930~1970 年期間,大約有三分之一的 I-糖病患出現視力喪失(視網膜病變、白內障),五分之一的人出現腎衰竭和(或)心肌梗塞,腦中風及截肢也很常見。

距今 30 多年前,有關 I-糖的治療,不論是使用的胰島素製劑或是治療準則都很粗糙的環境底下,通常也缺乏有利的臨床依據,各個派別在如何治療的議題上一直爭論不休。於 1983~1993 這 10 年間,醫學界在「血糖控制和併發症臨床試驗(Diabetes Complications and Control Trial;DCCT) 」的研究計劃引領下,從美國好幾個州及加拿大的醫學中心,共收集了 1441 位 I-糖的病人,給予前瞻性的隨機追蹤治療。

研究的分組如下:

1. 其中有 726 名,在進入這個研究計劃時發病在 5 年內,進入研究時並未出現任何視網膜病變,把他們歸入「初級預防治療世代研究組(the primary-prevention cohort)」內,此為實驗組

2. 另外 715 名,進入這個研究計劃時發病在 15 年內,進入研究時已經出現輕度視網膜病變,則把他們歸入「次級介入治療世代研究組(the secondary-intervention cohort)」內,此為對照組

這兩組人員再隨機分配為傳統治療組及強化治療組進行臨床觀察及檢驗研究。此兩組採用的治療特性如下:

傳統治療組:

• 每天 1~2 次的胰島素注射

• 每天測尿糖或血糖 1~2 次

• 定期被詢問飲食的內容

• 每 2~3 個月門診追蹤一次

強化治療組:

• 每天 3 次或以上的胰島素注射(MDI)或使用胰島素幫浦(CSII)(註:其中大於 40% 的病人是使用胰島素幫浦治療。這期間內,不論是 MDI 或 CSII 均是使用短效胰島素(short-acting insulin)或稱為普通胰島素(regular insulin),這與目前幫浦使用速效胰島素不同。

• 每天監測血糖 3~4 次以上,每週還加測一次半夜血糖

• 注重飲食治療,並與醫療團隊互動頻繁

共同的檢查如下:

• 每 3 個月測 HbA1c

• 每 6 個月實施眼底鏡檢查

• 每年一次腎功能檢查

• 神經學檢查則分別在剛開時、第 5 年、實驗結束時各做一次

研究結果的綜合數據:

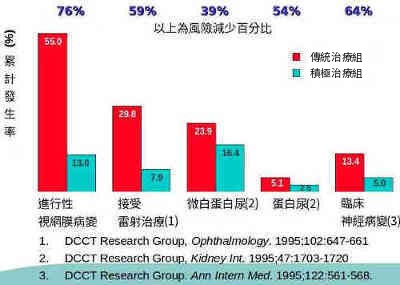

上圖:不論就『進行性視網膜病變』、『視網膜病需雷射治療』、『微蛋白尿』、『蛋白尿』或『臨床可察知的神經病變』各方面,與對照組(傳統治療組)相比,強化治療組均顯著地減少罹患各種併發症的風險。

血糖管理與併發症的相關性:

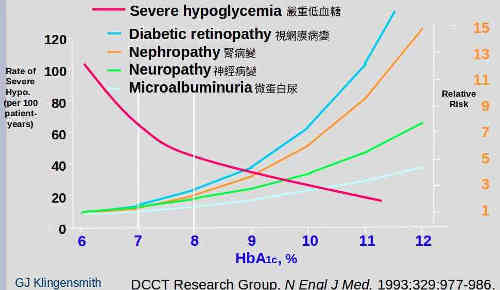

上圖(同為 DCCT 的研究數據):橫軸為 HbA1c,左側縱軸代表嚴重低血糖每百病人年發生率,右側縱軸代表相對罹病風險。

☂ 血糖控制良好者,其 HbA1c 自然會降低,且與降低各種長期併發症的風險有明顯的正相關,HbA1c 達 8% 以上者,各種長期併發症均顯著地增加

☂ 但 HbA1c 降低者,嚴重低血糖的風險(紅色線)也相對增加達 2~3 倍(註:這個時期的治療全部都是用短效胰島素,與現今使用速效胰島素極為不同,如加上『胰島素幫浦』和/或『連續血糖監測』的廣泛使用,嚴重低血糖的風險已經不再是需要擔心的議題)

簡單的結論如下:如能加強地控制血糖,有效地降低 HbA1c 且不引起嚴重低血糖的話,則能遠離所有的嚴重的慢性併發症,這是趨吉避凶的真諦。

因為這是一項前瞻性、隨機安排、有對照組、研究期間夠長、樣本數夠大,非常具有族群代表性的完美實驗,因此所有關於治療 I-糖的無止盡空談在一夕之間煙消霧散,治療的策略也因而獲得沈澱,採用強化治療的正當性已為大家所接受,DCCT 也在 1993 年報告出爐後不久停止這項研究計劃。

EDIC - 一個 DCCT 的後續研究:

更新於 2019 年 08 月 31 日

DCCT 這一篇含蓋 1983~1993 為期 10 年的研究,成為直到目前為止最常被引用的「有關 T1D 病人的長期併發症」的研究報告。此實驗在 1993 年獲得初步研究結果後,選擇或支持傳統治療的人群大多樹了白旗(投奔積極治療組者至少 70% 以上)。研究落幕之後,將當初參與的原班人馬加入另一個後續的研究計畫 EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications trial) ,以延續之前的觀察,兩個計畫加起來,資料累積至今已經過了整整 30 多個年頭,研究仍在默默進行當中。

在 1994 年 EDIC 接手研究後(因為沒有理由放任病人繼續接受傳統治療),立即將二組病患的治療目標做如下的調整:

☂ 傳統治療組已有大部分的人改為強化治療

☂ 強化治療組雖仍繼續接受強化治療,但不要求 HbA1c 的目標設為 7% 那麼嚴格,因為在這個目標下,低血糖發生的頻率明顯增加

☂ 此後兩組的血糖控制情況很快就變得大致相同,兩組的治療目標都將 HbA1c 定為 8%

又過了 10 年後,EDIC 給的啟示:

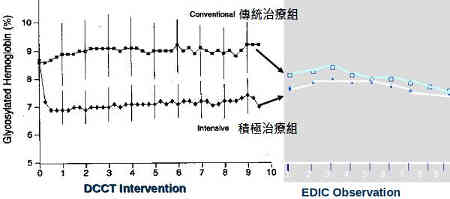

圖一:傳統治療組(上)與強化治療組(下)。在 DCCT(前段)與 EDIC(後段:灰色部份)兩個連續性的實驗中,當改為強化性治療後,HbA1c 的趨勢變化相當明顯,漸趨近於 < 8%。

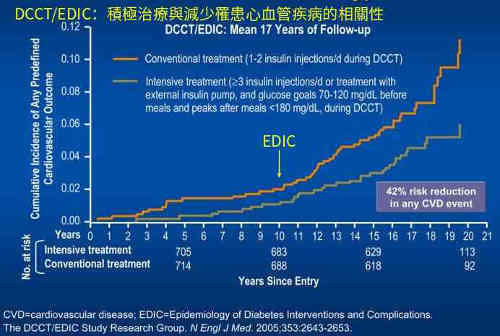

圖二:累積心血管疾病的發生率(縱軸)。第 10 年為 DCCT 結束研究時間點(1993),第 21 年為 EDIC 繼續追蹤的第 11 年(2005)。橘色線(上)代表傳統治療組;黃色線(下)代表強化治療組。與傳統治療組相比,強化治療組降低罹患心血管疾病的風險達 42%。

☂ 在後續的研究當中,雖然這兩組病患之血糖(包含 HbA1c)、血壓和血脂肪等重要的治療指標幾乎已接近相同了,但先前採取傳統治療的對照組依舊有較高的糖尿病相關血管併發症發生,這些趨勢一直未改變,換句話說,未被後來的強化性治療所逆轉。

☂ 總結後續的觀察顯示:強化地治療血糖,不但降低罹患微小血管病變的併發症,同時也減少了心血管疾病、心衰竭及各種原因引起的總死亡率。

這個結論指出,早期血糖控制良窳和疾病後期的血管併發症的進展有著極其密切的關聯性。即便是在青少年時期,僅只 5-7 年的血糖控制不良,就可能在往後的 6~10 年間讓罹患大、小血管併發症的風險增加,而與此相反,早期強化治療的患者,就算後期採取較不積極的治療模式,其降低心血管疾病風險的態勢依然保留,這種現象被學者稱為『代謝記憶(metabolic memory)』,或稱為『遞延效應(legacy effect)』。

高血糖形成代謝記憶所牽連的路徑相當錯綜複雜,至少包括:氧化壓力的生成(oxidative stress)、蛋白質的非酵素性醣化反應(non-enzymatic glycation of proteins)、表觀遺傳的改變(epigenetic changes)及慢性的發炎反應(chronic inflammation)等等,一時之間很難以管窺天,但它們都確實存在,且在治療早期都能藉由嚴格地管理血糖以反轉這些逆境。

簡單以表觀遺傳學的觀點來說明代謝記憶的現象:急性或慢性的高血糖造成細胞內表觀遺傳機制的持續性改變,進而改變了基因的表現。這種轉變在不改變原 DNA 序列的情況下,導致血管內皮細胞、血管壁平滑肌細胞、心肌細胞、視網膜細胞及腎細胞內基因的表現異常,使其出現病變。其它外在的因素,如:環境污染物、藥物、食物、老化、肥胖及靜坐不動等等也都能改變此表觀遺傳機制,交相作用下,這種異常的特質不但能隨著時間累積,也能在細胞的有絲分裂中被傳遞下去(Diabetologia. 2015; 58: 443–455),這些類似惡性循環的改變或許有助於容易了解代謝記憶所賦予的真諦。

HbA1c 在大糖帝國中無可替代的地位:

2013 年在 ADA(美國糖尿病協會)所舉辦的科學會議中,有一場是為紀念『啟動 DCCT 研究 30 週年』所舉行的座談會,會中 DCCT/EDIC 的生物統計學家 John M. Lachin 教授語帶鏗鏘地說:「訊息至今未曾改變,HbA1c 不論是在今天、明天或無數年以後,它仍是最重要的課題」。當時由於即將出版而保密的關係,Lachin 教授私下透漏:「採取強化性治療者,經過 30 年後(直到今日),其死亡率並未明顯增加」。

原 DCCT 研究人員預估這種效果會在 10~12 年後減弱。但在 1993 年以後,又過了 20 多個年頭,EDIC 的後繼研究學者也大多驚呼,形容這簡直就像奇蹟一般,雖然長期併發症的罹病率在兩組之間的差異性隨著時間的經過略有縮小(差異仍然很大:其長期併發症至少都還有 30~50% 以上的罹病率的差距),HbA1c 的重要地位再度獲得確認。

青少年時期的風暴:

更新於 2020 年 07 月 02 日

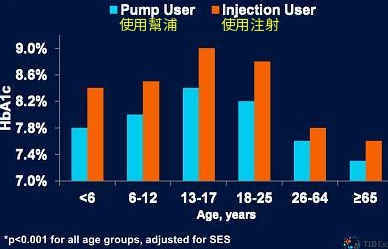

上圖:縱軸為 A1C;橫軸為各年齡層。在 13~17 歲這個年齡層,不論是使用幫浦或多針治療其平均 A1C 都遠大於 8%。

以目前的治療方式來說,在各年齡層裡青少年是離 A1C『黃金 7.5%』最遠的族群,這與青少年正值發育迅猛的階段有關,荷爾蒙的激發、同儕之間的競爭壓力、行為上的叛逆、因代謝增加導致胰島素的需求快速上升,且同時期的『胰島素敏感度(insulin sensitivity)』下降許多(可能減少達 30%)等等因素都一再地考驗著治療的妥善程度。

就算現代化的治療方式也已經引入許久 - 在 DCCT 後 2、3 十多年間,各地區的醫學中心除了廣泛地使用類胰島素外,連使用『胰島素幫浦』及『連續血糖監測』的人數也顯著地增加,以美國為例,依據美國 T1D Exchange registry 的最新統計資料顯示:至 2018 年中,前者使用率達 63%,後者則達 30%(DIABETES TECH. & THERA. Jan. 2019)- 但目前 I-糖的青少年及較年輕的成年人大都仍未能達到 30 多年前 DCCT 那個年代接受《強化治療》者所達成的水平。這讓大家非常憂心,因為由青少年過渡到成熟的成年人約是 5~7 年,光是這些年漂離目標區太遠,就足以埋下導致長期併發症的禍根。

難以達成目標的夢魘加重了大家在治療上的挫折感,青少年除了必須堅持原有的規律生活及充實更多的現代治療知識外,也可能需要調整那無法企及,或者說不確實際的黃金 7.5%。針對後者,2014 年「國際兒童及青少年糖尿病協會(ISPAD ) 」給兒童及青少年的血糖管理指引裡提及一個有 EDIC 實證為根據的標竿是 7.8%。請參考『避免曲解 A1C 的目標值』一節。

註一:由於歐洲 EURODIAB Prospective Complications Study 針對 I-糖的前瞻性研究顯示(追蹤資料近 7 年),在 HbA1c 的兩端(過高或過低)死亡率均是增高的,是『U 型』而非線性關係。不論任何原因所引起的死亡率,以 HbA1c 介於 7~8% 者最低,因此在所謂『 I-糖應有的 HbA1c 值』未被釐清之前,不建議『刻意』將 HbA1c 目標值定為 < 6.5%(J Clin Endocrinol Metab, March 2014)。

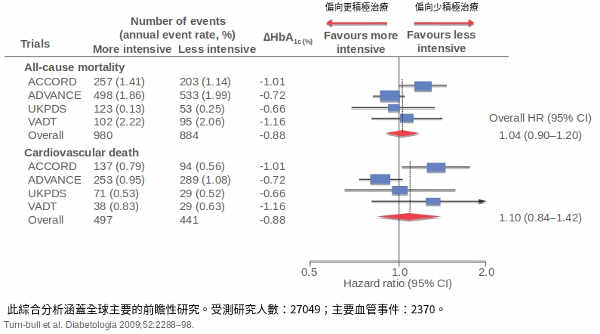

註二:美國內科醫師協會(ACP)也基於國際間許多大型的研究報告(如下圖),有鑑於 HbA1c 與不論任何原因所引起的死亡率也不是線性關係,而是呈『J 型』,於 2018 年三月,就有關『第二型糖尿病的藥物治療指引』發表聲明如下:1.)治療需要個別化的考量;2.)對於大多數病患而言,臨床的治療目標為 HbA1c 介於 7~8% 就足夠平衡其益處與風險;3.)對於長期 HbA1c 維持 < 6.5% 者,建議考慮減量積極的藥物治療;4.)對於預期壽命將小於 10 年且年紀 > 80 歲者、已經在護理之家接受照護者、具有其它慢性疾病者(如罹患:痴呆症、癌症、末期腎臟病、嚴重慢性阻塞性肺病或心衰竭),則治療重點應放在減少高血糖的症狀,而非以達成 HbA1c 為目標(Ann Intern Med. March 2018) - 當然這些意見遭受美國糖尿病協會(ADA)的學者們強烈地質疑。

註三:時值 COVID-19 荼毒全球之際,大流行發生的國家以現有的資料均證實:年紀大(≧ 65 歲)、男性、肥胖及住院當時的高血糖與死亡率有正相關,且 I-糖罹患 COVID-19 後的死亡風險較 II-糖高。但死亡率與 HbA1c 的關係也是呈現『U 型』,這種型態 II-糖比 I-糖更顯著。當 HbA1c > 10% 時,兩者的風險比率(Hazard Ratio)分別是 1.62 及 2.19;當 HbA1c < 6.5% 時,II-糖的死亡率也明顯增加,但 I-糖則不明顯。

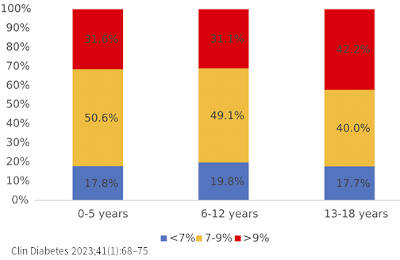

補充:綜合分析涵蓋美國 16 家兒童糖尿病診所的資料庫 T1DX-QI(資料期間:2017-1月~2022-2月),罹病至少 1 年、年齡不大於 18 歲的兒童和青少年,共 25383 名。依患者 A1C 水平分組:其中 A1C < 7% 組有 4673 名(18%),A1C 7~9% 組有 11030 名(44%),A1C > 9% 組有 9,680 名(38%)。各組再按年齡區分(如下圖),則各個年齡層達標(A1C < 7%)的比率均未超過 20%。(Clin Diabetes 2023;41(1):68–75)