胰島素幫浦

胰島素幫浦真有必要嗎?

更新於 2020 年 08 月 01 日

我想各位有理由去探究一下這個既真實又殘酷的世界:至今,仍有許多人因負擔不起醫藥費用而得不到適量的胰島素治療,被迫結束他(她)短暫的一生。這種現象不侷限於多數落後貧窮地區,在個人無健康保險保護下的先進國家中也屢見不鮮。

*我也不想在優點與缺點之間糾纏不清。『一天多針(multiple daily injections;MDI)』與『胰島素幫浦(insulin pump = Continuous Subcutaneous Insulin Infusion;CSII)』的治療同屬於『基礎-餐前大量的治療系統(basal-bolus system)』,兩者在治療上所依據的概念完全相同,只是所使用的工具不同罷了,運用得當的話,所期待的療效應該也不分軒輊。事實上我在許多地方也都有提及一天多針者在治療上應注意的事項,或參考『特殊的日子 - 短期的一天多針』這一節。

*以耗費來衡量,胰島素幫浦只能是一個選項。假設一個幫浦堪用 5 年(幫浦廠商給的保固一般是 4~6 年),則 5 年內含該有的耗材(如:輸注套件等)平均每個月花費約在 5 千至 1 萬元台幣間,這的確是個不小的負擔。如果錢是你目前的瓶頸,請你跳過這一章。不過明白它的治療依據或許能提昇你自我調整的能力。

*就算能將銀元的困擾拋之腦後,使用幫浦治療的學習曲線較高總是讓人卻步(使用更高階的工具時都有相同的困擾),這好比機車與汽車,騎機車也沒什麼大不妥,但你為什麼還要滿頭大汗地學習開汽車,況且擁有汽車後所費不貲。或許是因為使用汽車後,你仍擁有機車,因而更自在吧。使用幫浦的一個很大的好處是它可以給你比較細膩的胰島素,對兒童及嬰幼兒來說,筆針的缺點是輸注單位太大了一些。

*真實的世界裡,因為捐贈者稀缺導致「胰臟移植」無法及於普羅大眾,且大家最期盼的先進治療技術,如衍生性幹細胞治療 - 特別是誘導型多能幹細胞(induced pluripotent stem cell;iPSC)、胰島細胞封裝(Islet Cell Encapsulation)或稱為『混合人工器官(hybrid artificial organ)』等等,在投放了諸多資金與心血之後,仍然遙遙無期,而「智能胰島素遞送系統(smart insulin delivery system)」或「葡萄糖響應性胰島素(glucose-responsive insulin;GRI)」猶踽踽獨行於研究的來時路中,到此為止,唯一實做的進步首先是更穩定的『長效』及『速效』類胰島素(insulin analogs)的製作,剩下就只有『胰島素幫浦』及『連續血糖監測(CGM)』這兩個半自動化的元件而已。伴隨著這些進步,讓許多過去能依循的研究報告變得更加泛黃而少了一些參考價值,連 ADA Standards of Medical Care in Diabetes 自 2019 年起,都另闢章節討論現代糖尿病的治療技術。

*『長效』及『速效』胰島素的使用讓『一天多針』的治療更貼近生理需求,而筆針的應用則讓一天多針的使用者有更精簡的事前操作。自從『長效類胰島素』於千禧年之前開發出來後,『中效胰島素(neutral protamine Hagedorn;NPH)』搭配『短效胰島素(regular insulin;RI)』因為作用為『基礎胰島素』或『用餐胰島素』的角色往往分不清楚的情況下,除診斷初期的暫時治療外,『一天兩針』或『一天三針』的治療方式已漸漸不推薦給 I-糖病患使用(DIABETES TECH. & THER. Vol. 13, 2011)。如此思量,美則美矣,但藥價終究是個最醜陋的負擔,在沒有醫療保險覆蓋的地區內仍有許多人樂於採用價廉物美的 NPH + RI 的治療方案(註一),各學會給的指引亦如是 - 沒有驚人的能耐又需要額外花錢的措施,都必然只是選配,而非標配。已發表的『超長效』及『超速效』的新型胰島素,挾持其更符合生理特質的優勢,正在市場中接受消費者的檢驗。

*『胰島素幫浦』及『連續血糖監測』這兩個半自動化系統可拆開來分別使用,如『一天多針』搭配『連續血糖監測』,或使用『胰島素幫浦』替代『一天多針』。這兩種模式在改善血糖的治療上各有千秋,效果也不相上下。新型的 CGM 或 pump 都朝向體積更小、更正確、網路安全性更高及『可整合性控制(alternate controller enabled ;ACE)』的大方向邁進,符合這些規範的設計者稱為『可交換運作(interoperable)』,產品可冠上《 i 》這個註記。

*在早期,為了強化血糖的管理,許多人採用 Pump 治療方式,千禧年之後,CGM 被引入市場中,此時將 Pump 及 CGM 合併使用成一個『感測增益型胰島素幫浦(sensor-augmented insulin pump;SAP)』,經由配對,由 CGM 偵測到即時血糖的資料可以顯示在這種幫浦的儀表板上,且當血糖低於一個預設的警戒水位時,如你並未適時處理,系統會將幫浦轉成『低血糖暫停模式(low glucose suspend;LGS)』。 --- 這是 level 1 自駕車的概念。

*左圖是 1979 年在開刀房使用的人工胰臟,在當下,這個龐然大物月租金可要你當時美金 5 萬。37 年後來到 2016 年,獲准上市的新產品則是將上述兩個半自動化的元件合併,再加上一個手持(行動)裝置上或幫浦本身的調控軟件成為一個血糖與幫浦之間可實時動態反應的『閉路系統』,這樣細膩的組合是現代我們認識的『人工胰臟(Artificial Pancreas)』,或稱為『混合閉路系統(Hybrid Closed-loop)system』,為了避免名稱的誤解,現官方統稱為『自動化胰島素輸注系統(Automated Insulin Delivery;AID)system』,暫時翻成「閉環」或「自注」也都沒問題。這類裝置的主要目標是藉由新一代 CGM 的協助及軟件的即時運算(如:『預測低血糖管理(predictive low glucose management;PLGM)』等),除了具備上一代的暫停模式以預防低血糖外,在自動輸注的模式下,幫浦每 5 分鐘能依即時的血糖感測值讓『基礎胰島素』維穩血糖於一個合理的範圍內,這項功能特別在漫長的睡覺期間能減輕照護上的強大負擔,讓血糖的管理更精確一些。

*AID 的缺陷非常明顯,如:餐前胰島素及矯正胰島素仍須自己估算且手動給予,並且運動前也需要手動調降胰島素來干預可能的低血糖。最大的盲點是胰島素一旦給予後,就只能在 4~6 小時後才會被完全清除,這好比使用一部只給油門卻不給煞車的汽車,而且就算程式的運算功力十足,但礙於幫浦本身能調控的精細程度有限,包括 TIR 在內,能給的選項很少,在對付血糖過高或過低時,總感覺方向盤老是有轉向不足或超越的疑慮,在這般的檔次裡,AID 還不能算是完全的閉環機制(更新於 2023 年 07 月 20 日)。

*科技的進展已經到了驚人的地步,開發的廠商也多到了必須按照字母排列的順序來介紹的程度,最近這 10 年裡,用翻天覆地來形容也不為過,但其中不乏許多過渡型或寡眾的產品,有些很可能會面臨無法維續或更新的窘境,你不得不多思量。預計不久的將來,再升級版均將具備有「全自動」及「遠端監視」的功能,在 2019 年初,已經有小型的黑客研究證實是可行的。在網路上另有兩個熱門且免費 DIY 的系統可供研究及利用,名為「Loop」及「OpenAPS」。 --- 這是 level 2 自駕車的概念。

*2020 年三月,上市的人工胰臟 app(CamAPS FX)由英國劍橋大學搶到頭香,研究團隊歷經 13 年的臨床研究才完成,為 android 手機上使用的 app。2023 年元月,美國 FDA 批准了開源糖尿病非營利組織 Tidepool 適用於 iphone 和 apple watch 的 Tidepool Loop app,在當天的快報中引述 JDRF 首席執行官 Aaron Kowalski 稱:“ Tidepool Loop 獲得 FDA 突破性的批准代表了邁向一個世界的關鍵一步,在這個世界中,患有 T1D 的人可以選擇最適合他們的 pump、 CGM 和演算法 - 並讓這三者一起工作。” 在現代科技的進程裡,只會加速更多 app 的開發,使用者的選擇性也就越多(更新於 2023 年 01 月 28 日)。

*新開發出來的「昇糖素」為水溶性的即用型針劑,而正在實驗中的『仿生胰臟(bionic pancreas)』,則是在原有的『人工胰臟』上又多加一個『昇糖素幫浦』,這樣就組成了一個互為拮抗作用的雙荷爾蒙系統,不經意間,原型實驗者的腰部已掛滿了各式玉珮(如左圖,最終產品要精簡許多)。現代科技的特質是終端使用的「傻瓜化」,在目前已知的實做上,會將胰島素、昇糖素幫浦及監控面板整合在單一的裝置平台上,可以配合使用者的需求自行設定為 3 種使用模式之一,分別是單胰島素、單昇糖素及合併使用模式,且只要輸入體重這個變數就能開始使用(你不用再額外估算用餐碳化數、其它我們熟知的治療參數或幫浦輸注率),但體積必然會比現有的 Pump 大一些,預計 2022 年上市。 --- 這是 level 3 自駕車的概念。

*驗尿來決定治療劑量的荒唐歲月早已遠離,現在也不是檢討「何時該使用幫浦治療?」的最佳時機,但究竟幫浦是越做越好了。連現金支付與行動支付這麼單純的日常事物都能產生代溝,你不會還在討論「倒底智能手機有比較好嗎?」這類話題吧,為什麼?它就是一個進步的趨勢,你只能選擇接受而不是排斥。而血糖的管理,一刻也無法等閒視之,在無計可施之後,目前各個糖尿病協會無奈地只能推廣『人工胰臟』的治療。就學習的難易程度來說,胰島素幫浦正是人工胰臟最關鍵的核心技術。

*在 AID 的系統裡,你能介入的選項較少,但單獨使用幫浦時你能擁有更多的治療模式或選項,這一點對於喜歡面向機械的現代人非常管用。另外,如果你的生活方式無法或不便騰出時間給藥的話,幫浦也可能是個選擇。硬要再給單獨使用胰島素幫浦說一些好處吧! 則非「基礎胰島素可程式化」莫屬,在平時,因為基礎胰島素可程式化的這個特點,讓胰島素幫浦能比較容易應付『黎明效應』、『半夜低血糖』、『運動關聯性低血糖』或日常生活中林林總總的血糖過高或過低等偶發事件。長遠來說,採用幫浦治療適合用來改善經常出現血糖過高、高低血糖波動過大或是經常出現嚴重低血糖者。對於長期 A1C 大於 8.5% 患者來說,使用幫浦治療能獲得改善,但對於原本 A1C 都在理想範圍內的個案來說,幫浦可能無法讓你的 A1C 得到更進一步改善,要理解這一點,否則希望恐怕會落空。

註一:除了 NPH 在使用前需要混勻,NPH + RI 時,為了避免兩種胰島素因混合而相結合導致影響療效,最好在抽取完 5~10 分鐘內施打,這些條件會增加治療的不確定性外,由於生物製劑在冷鏈運輸管理上的缺失,在市面上販售的 NPH 或 RI 已被發現其胰島素含量(濃度)嚴重不足的現象,使之更難以有效應付日常的生活所需(J Diabetes Sci Technol. 2018 Jul; 12(4): 839–841)。排除這些缺點後,沒有證據顯示當作基礎胰島素的 NPH 劣於其它長效的基礎胰島素。

註二:兒童或青少年的活動量大,對於體外須額外佩掛 Pump 或 CGM 的意願及堅持度並不高,導致過去針對這些年齡層的研究數據均未顯現應有的益處。

註三:AADE 在其 Integrated Diabetes Services 的網站上,有專家們提供的各種面市幫浦的優缺點介紹。

註四:英國約有 I-糖患者 400,000 人,英格蘭國民保健署(NHS England)將在全國範圍內(約有 35 個糖尿病中心)招募多達 1,000 人,進行有關『人工胰臟』的治療技術的探討。時值首位 I-糖患者接受胰島素治療 100 年後的今日(2022),NHS 的專家希望了解這項技術在現實的世界中,是否能幫助所有年齡層的糖尿病患者安全有效地控制他們的病情,這也是全球第一個此類型的全國性測試。英國糖尿病協會首席執行官 Chris Askew OBE 表示:「該試驗將產生真實世界的數據,有望為未來更多人使用這種改變生活的技術提供支持。」此前,NICE 建議英格蘭的每個 I-糖患者採用任何型態的『連續血糖監測』,能更輕鬆地掌控血糖以完善血糖的治療(NHS runs world-first test into ‘sci-fi like’ artificial pancreases 1 Apr. 2022)。

使用幫浦時的注意事項:

更新於 2019 年 01 月 18 日

使用幫浦治療時,必須督促自己瞭解更多,以便控制幫浦,能和幫浦互動才是它的真諦。你可以隨時調整參數或使用暫時的參數以適應日常生活所需,如運動、生病、誤餐、黎明效應等,但前提是你要能理解這些參數的設定,換句話說,此時你已經更能掌握治療,而不用那麼依賴治療團隊,他(她)們其實早就累壞了。如果你不會調整或不想調整幫浦的治療,那還不如使用『一天多針』,省事多了。

話雖如此,你不能因為想要糜爛過日子,才選擇幫浦治療,因為它絕對沒那麼神奇。規律的生活習慣是不論何種治療都該採取的策略,別忘了給自己一條治療的專用道路,這樣血糖的起伏不會過大,所有的努力會讓內心更飽滿,也更自由自在。

胰島素幫浦的麻煩事:

*幫浦有一定體積及重量,掛在身上既不美觀(你很難掩飾它的存在)且又費力(在動作上,你很難不被干擾);更遭的是怕碰撞(變形的幫浦可能讓輸注不順暢);怕水,洗澡、游泳或激烈運動時必須暫時離機;更別說貼布處也可能出現接觸性皮膚炎。

*大多數的幫浦有一條或長或短的輸注套件,透過一個針狀的軟管埋在皮下以完成胰島素的輸注。連接的輸注管線很可能被牽扯而讓套件脫落、移位,或是埋在皮下的那小段 0.6 公分的軟管也偶而會彎折造成無法正常輸注。

*注射部位的發炎反應較一天多針者更常見,究其原因可能包括:注射部位在操作時消毒不完整、對胰島素或輸注軟管的過敏、與胰島素的賦形劑(phenol 或 m-cresol)因長時間的接觸而產生了發炎反應等等。

*有別於『一天多針』的治療,至少每天一針的『長效胰島素』能力保你的體內具備了最基本的胰島素需求,不至於完全闕如,但幫浦治療只使用『速效胰島素』,任意時間內胰島素在皮下的貯藏量相對較少,當幫浦或套件及軟管異常時,體內在 4-5 小時後就有可能完全失去胰島素的保護,因而形成嚴重的高血糖而不自知。幫浦的警告訊號要在遲滯很久無法注入時才會出現(見「輸注阻塞的偵測時間」一節),假如只是套件脫落、移位或滲漏,那警告訊號壓根就不會出現。

*出門時備用的胰島素、筆針、電池、血糖機、葡萄糖錠或套件一樣也不能少。只要幫浦有故障的疑慮存在,你也必須熟知正確地使用筆針施打的技術(請參考『特殊的日子』章節)。

*全功能型「貼布幫浦(patch pump)」有著體積較小、隱藏性較佳的好處,雖然不必額外去料理一條討人厭的管線,卻多了一個無線傳輸的遙控裝置。它的最大缺點是胰島素儲藥筒與輸注軟管固定在一張貼布上,安裝後就無法因不舒服、洗澡等理由來變換位置或離機,且遙控裝置如果是經由手機 app 的傳輸款有被駭入的安全嫌疑。

輸注套件的更換:

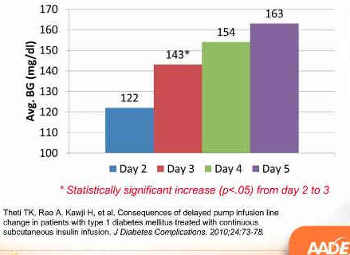

上圖:輸注套件在使用第三天起,平均血糖就出現統計上顯著地增加

因此就算包含儲藥筒在內的整個輸注套件沒有故障,但有可能是輸注軟管在為輸注部位所造成的局部發炎反應(Scientific Reports 2018; 8: 1132)及其它因素(特別是包括:儲藥筒內的胰島素因貼近身體,使之長時間處於溫度超過 30°C,比較容易變性),使得同一輸注位置在第 4 天後就會出現胰島素的實質效率明顯不如預期的現象,建議每 3 天更換一次為宜。

在有關輸注套件失敗的研究中發現:失敗最常見的原因為皮下輸注軟管彎折佔 64.1%,而使用大於 3 天者,軟管因胰島素沈澱而阻塞者佔 54.3%,這與使用的速效胰島素有關。不論是使用 glulisine、aspart (Novorapid) 或是 lispro(Humalog) 在前三天的阻塞機率均不明顯,但輸注套件使用超過 72 小時後,因胰島素沈澱而造成軟管阻塞就大幅增加,三者所造成的阻塞率依序為 41%、9%、6%。

另外,儲藥筒及輸注軟管內存在的氣泡對基礎胰島素與追加劑量的準確性影響重大,其程度會超乎你的想像,請依廠商的指示小心地避免形成氣泡,發現氣泡後也必須立即排氣。

輸注阻塞的偵測時間( Occlusion detection time;ODT):

雖然廠商提供的資訊認為,在可用的輸注套件時間內,輸注阻塞的發生率約是 10%,不過實際發生輸注阻塞的機會遠大於此。各種幫浦都具有輸注阻塞的警示機制,但研究顯示:輸注率為 1.0U/h 者(大多是青少年或成人),ODT 約在 5 小時內發生,比較不是問題;而輸注率為 0.1U/h 者(大多是小孩),大多數幫浦的 ODT 在 24 小時以後才發生(J Diabet Sci Technol 2018; 12: 608–613)。雖然兒童的實驗營已經證實,兒童可以忍受幫浦無輸注長達 5-6 小時而無立即性的危險,但這不該是額外花錢買來的疑惑。

造成輸注異常的原因不一,幫浦無法早期警示輸注阻塞的結果,在白天,輸注異常通常在數小時後才能被確認,更換輸注套件不但費時費力,而且數小時的高血糖也讓苦心建立的血糖管理機制同時遭到破壞,如果發生在漫漫長夜裡更是不堪,這是使用幫浦者經常會面臨的困擾。就算幫浦的「阻塞警示測試」正常,使用幫浦的小孩也不能盲目地相信幫浦會給予應有的阻塞警示。

註:幫浦輸注異常無法經由病患年齡、家庭收入、A1C、TDD、幫浦使用時間或平均輸注部位的使用時間來加以預測,調查數據顯示,傳統胰島素幫浦的 ODT 議題及其它操作的問題對糖尿病患者及其照護者來說是一個持續性的技術負擔,導致 “精疲力竭” 和最終 “考慮停用幫浦”。在新的全閉環自動胰島素輸送 (fully closed loop AID) 系統設計中,這些議題就變得格外重要,因此使用新的用語來描繪這些意外事件的發生:「靜默胰島素未輸送」(Silent Insulin Non-Delivery;SIND)一詞定義為未檢測到或延遲檢測到的阻塞、輸送路徑中存在空氣而不是液體以及輸注部位的液體洩漏等(J Eng Med Biol. 2024 Jun 4;5:593–599)。

熱騰騰的最新統計:

發表於 2017 年 10 月 14 日

過去由於整體使用胰島素幫浦的比率偏低,因此相關的研究都缺少了一些說服力。截至 2016 年,在歐美主要國家的醫學中心(英國除外)平均使用胰島素幫浦治療者已近半(47%),德國亞琛工業大學(RWTH Aachen University)Karges 醫師所領導的研究收集了來自德國、奧地利、盧森堡及瑞士等四個地區,350 個糖尿病治療中心的三萬多名、年齡小於 20 歲的 I-糖病患,其中 14119 名使用胰島素幫浦治療,16460 名使用一天多針(≧ 4 次)治療。又由於這兩組人員當初在選擇治療方式的出發點就可能不同,為了避免研究上的干擾,再依個別年齡、性別、罹病期間、移民背景、BMI 及 A1C 等基礎因素,以『傾向分數配對(propensity score matching)』的方式完成了 9814 組適合的組成(共約 2 萬人),其主要及次要觀察指標如下表(JAMA 2017; 318: 1358–1366):

| 觀察指標\治療方式 | 胰島素幫浦 | 一天多針 |

| 嚴重低血糖 | 9.55 | 13.97 |

| 低血糖昏迷 | 2.30 | 2.96 |

| 糖尿病酮酸血症 | 3.64 | 4.26 |

| 嚴重酮酸血症 | 2.29 | 2.80 |

| A1C(次要觀察指標) | 8.04% | 8.22% |

註一:前四項主要觀察指標的單位為每 100 病人年

註二:嚴重低血糖是指需要別人幫助以恢復正常者

註三:糖尿病酮酸血症是指血液 pH 值 < 7.3 或重碳酸鹽(bicarbonate)濃度 < 15 mmol/L;嚴重酮酸血症是指血液 pH 值 < 7.1 或重碳酸鹽濃度 < 5 mmol/L

這是一篇難得的大型研究報告,在防止嚴重的急性併發症上,胰島素幫浦似乎較有成效。

使用幫浦能有意義地降低 A1C,但在 1.5-5 歲這個年齡層則不顯著。兩組人員的平均 A1C 均超過 8% 這個事實突顯了治療上仍存在著的困境,且光是改善胰島素的輸注方式,無法有效率地改善醫療所關注的各項議題。

與一天多針相比,幫浦使用者其『日胰島素總量』較少,且其『基礎胰島素的總量』佔比也較少。這意味著,使用幫浦讓你離體重過重或肥胖又遠了一些。

註一:我還是要再提醒一下,Insulin pump 或 CGM(FGM) 並非人人適用,非常在乎外表、怕痛、無學習動機、怕看說明書、按鍵恐懼症者....等等就都不適合。

註二:一天多針的使用者,在輔助使用連續血糖監測(CGM 或 FGM)後,上述的諸多缺失就可以很容易地被克服。