微調治療參數

管理血糖的依據:

更新於 2018 年 08 月 11 日

生活中可變動的因素實在太多,就算生活一切正常,CHO 的估算正確,但進餐時併用的油脂及蛋白質也會干擾血糖的代謝速率,而這個影響的程度仍有待進一步確認,近期就有研究顯示,會影響血糖上升速度最多的是蛋白質,而不是大家一直以來認定的脂肪,請參考『進階治療』章節。

雖然用「升糖指數(glycemic index;GI)來理解碳水化合物如何影響血糖有著臨床上的參考價值,但眾所周知,食物的種類、成熟度、加工程度和烹飪方式都會改變 GI 的預測值,所以即便是同一種食物,其升糖指數的意義在群體(不同人種)、個體(不同個人)及不同時日(同一人)間都可能存在著極大的差異性,特別是後者 - 個體內的變異性(within-individual variance)- 在個別的當下代謝狀態或飲食習慣(例如咀嚼程度)等等所產生的預測差異最大。總之,已知混合飲食的中的各種食物因素都會影響著胰島素對碳水化合物的反應及飯後血糖,凡此種種都徒增了治療上的困難度。

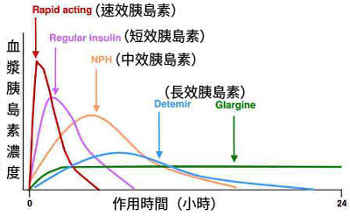

調整治療參數幾乎是 I-糖病患日常必須面臨的議題,而調整的策略主要是依據治療方式及所使用的胰島素劑型,特別是你必須知道該胰島素的起始作用時間及作用期間。左圖是『理想中』的各類胰島素製劑作用時間剖析圖,但『實際上』連這些都因人而異。

除非你熟知所有治療參數的意義及所使用胰島素的特質,否則不要隨便更改醫療團隊給你的建議,比較妥當的作法則是徵求同意後才更改。

使用胰島素幫浦的一個先決條件是你必須擁有學習使用的動機及企圖心,直白地說,如果你沒有積極地學會並擁有管控血糖及實際作為的能力,那幫浦給的助力不增反減。就如我先前提的一般,能和幫浦互動及適時地管控血糖的治療參數才是使用胰島素幫浦的真義,認識所有控制血糖的參數,且了解幫浦所賦予的調整工具,才可能彰顯這種治療的好處。使用幫浦治療,日常的調整簡單可區分為以下三種:

一、臨時的矯正(Correction):

通常是指遇到超乎預期的血糖過高(這通常是餐前 CHO 估計錯誤;或估算正確但今天相同估算產生的結果卻不相同)需要額外的矯正的情況,為防過度矯正,如在 2 餐之間的高血糖必須矯正時,需要考慮之前的大量仍有效力的部份,如在夜間,除非能密確監測血糖,否則最好減半給予,同時也要查看幫浦是否異常,在睡眠中有時會誤觸按鍵或輸注管線扭曲阻塞因而造成胰島素輸注不正確。

二、彈性調整(Flexible Adjustment):

在研究兒童使用胰島素幫浦與改善 HbA1c 的相關因素時發現,經常使用「臨時基礎率」是改善 HbA1c 很重要的手段之一,固然,這也可能只是單純反應個人更關注其血糖的結果。日常生活中經常會遭遇一時性的壓力、運動、生病等影響導致血糖異常,此時你可以善用幫浦特有的「臨時基礎率」與「暫停輸注」的模式來適當地穩定血糖,避免其波動過大,這是一天多針治療所無法企及的功能。這部份的運用是屬於『彈性調整』,最常見的實例是運動前及運動後將基礎胰島素暫時改變以預防運動導致的低血糖。

三、型態調整(Pattern Adjustment):

在蜜月期中胰臟仍能分泌部份的胰島素,因此所需的外來胰島素較少,但過了蜜月期後胰島素的需求會漸漸地提高,除此而外,隨著發育成長或生活型態的改變,如:在學期間與寒暑假的壓力轉變或改變日常的運動類型等等,使得原本相當穩定的治療參數已經漸漸地不符現況,這時很容易出現血糖偏離目標區的現象。

持續 2~3 天以上血糖有異常偏離的趨勢時,都得審慎評估是否需要調整常駐性的治療參數,特別是基礎胰島素,這是屬於趨勢改變的『型態調整』,有的醫師可能會建議至少有 5 天以上的型態改變才需要調整。有一些經驗後,可以不經測試直接在小時段內給予微調,之後再判斷調整是否符合預期。

在調整的頻度上,因為調整參數後也需要至少 2~3 天才能達到穩定狀態,因此『型態調整』在一週內以不超過 2 次為原則,否則血糖容易飄忽不定而失去調整的目的。但比較精確的調整都需要系統性的微調測試才能竟其功。

血糖的目標值(單位 mg/dl):

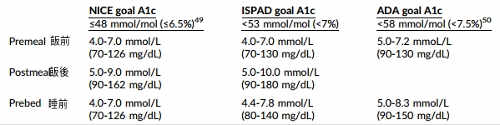

下列的血糖目標值是依據 2018 年「國際兒童及青少年糖尿病協會(ISPAD ) 」給兒童及青少年的血糖管理指引,這些都是具有族群為基礎的『最佳化指標』,但可依需要個別設定,如經常出現低血糖或無警覺性低血糖等,就必須適當地提高目標值。

● 飯前血糖(空腹血糖):70~130

● 飯後血糖:90~180

● 睡前血糖:80~140

● A1C:< 7%

美國糖尿病醫學會(ADA)在 2018 年『糖尿病醫療照護準則(STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES)』的增刊中給兒童及青少年的血糖治療目標如下,同樣強調需要個別化的設定(國內修訂版「2018 糖尿病臨床照護指引」有關兒童及青少年的血糖治療目標與 ADA 相同):

● 飯前血糖(空腹血糖):90~130

● 睡前及半夜血糖:90~150

● A1C:< 7.5%(基於輔助工具已較過去更完備的情況下,如無過多低血糖的疑慮者,可將 A1C 的目標設定為 < 7%)

● 使用『基礎-餐前大量(basal-bolus system)』的治療方式者 - 不論是 Pump 或 MDI,當飯前血糖值與 A1C 產生不如預期的分歧時(飯前血糖在合理範圍內,但 A1C 依然偏高),應加測飯後血糖,並調整餐前胰島素的劑量,其實質意義,請參考『血糖的波動』章節。

上表:不同協會之間的血糖管理建議(參考)

目前還未有科學依據與年齡有關的血糖治療目標值,你所要期待的目標是越接近理想值(或正常值)且無低血糖的疑慮時越好,這當然非常困難。一個有用的『經驗法則』是力求一天內 50% 以上的時間血糖值是在目標區(如:70~180 mg/dl)內,但血糖值低於 70 mg/dl (也就是低血糖)應少於 10%。

治療參數的目標(單位 mg/dl):

● 空腹基礎胰島素的目標:空腹時,或飯後 4 小時後的血糖變動不超過 30,且在目標區 70~145 內

● CIR 的目標:飯後 2 小時的血糖比飯前血糖上升介於 30~60

● ISF 的目標:矯正 2 小時後血糖應完成目標值的一半,矯正 4 小時後血糖應達目標值,且不能出現低血糖

● 每日矯正胰島素總量(Total Correction boluses)應小於 TDD 的 8%

● 血糖變異(BG variability)應維持在小於平均血糖值的 50% 或小於 65

未達標時,參數的修正方向:

● 飯後血糖太高 => 調降 CIR

● 飯前或空腹血糖太高 => 增加基礎胰島素

● 所有的血糖均高 => 降低血糖目標值「和/或」調降 ISF

精通胰島素幫浦:

更新於 2017 年 09 月 25 日

詳細記錄每日至少四次的血糖、基礎胰島素、三餐碳水化合物的總量、可能會影響血糖的特殊食材、運動類型及運動量、壓力、生病與否等等數據是改善血糖及控制胰島素幫浦所必需的資料。

到底一天當中血糖過高或過低是來自何種因素,老實說很難釐清。我們比較能掌控的是食物中碳水化合物的估算及胰島素敏感係數 (ISF)。如果你每餐的碳水化合物估算正確,會讓其它參數的調整變得更有效率。

在某一時段出現的血糖異常(lows or highs),有時也很難判斷該調整哪一種參數。簡單的微調依據:如果飯後 2 小時的血糖異常,則其原因可歸咎於 CIR;如是飯後 4 小時以上或空腹的血糖異常,則其原因可歸咎於 BI。

日常生活中,首先要調整的是再現性的低血糖的時段。當沒有低血糖的疑慮時,則由早至晚依序調整血糖過高的時段。最好一次只調一個時段,所以調整的順序就很重要,優先順序如下:血糖偏低的時段優先調 => 再調前段血糖偏高者 => 再調後段血糖偏高者。

兒童或青少年處在成長迅速的階段,是有很多理由可能比成人需要更多的微調(這是成長的重要指標),有系統的微調以各參數的重要性來指引的話,調整的順序是:BI => CIR => ISF。

A-1. 空腹調整基礎胰島素(BI):

由於幫浦全程只使用速效胰島素,因此它容許你可以誤餐、不吃點心、不起床睡懶覺等等,這些完全要依賴 BI 的設定正確。在不進食、無生病、無額外的壓力及運動下,正確的 BI 可以讓血糖的變化不大於 30 mg/dl 且不出現低血糖。

時段的微調測試開始需離最近的一次大量(或進餐胰島素)4~5 小時以上,且禁食該測試時段內的一餐才比較準確,這對於年幼的兒童有一定的難度,因此分段實施測試會比較實際。測試時段可以按照如下的設計,分別在 2~4 天內完成即可,且優先調整夜間的 BI。

微調測試的原則(此原則也適用於『一天多針』者的微調測試):

※ 微調測試前 12 小時內無任何低血糖發生(< 70 mg/dl)、無激烈運動(一般日子常有的活動,時間不超過 30 分鐘,不在此限)、亦無情緒上的大波動或生病等較大變動,女性則非月經期間。

※ 測試時段的前一餐,食物內容盡量是碳水化合物易於估算,且少油脂及過多蛋白質者,也不要用平常少用的食材,不更改原來幫浦的參數設定,不離機。測試期間可以從事平常的活動(不過份即可),可以喝水。

※ 測試出現異常時,要調整的是該時段之前 2 小時的 BI(兒童、體型纖細者及活動量大的成年人:可以調之前 1 小時的 BI)。但應保持時段之間的基礎胰島素的輸注速率不會相差太懸殊。

※ 微調的單位:較小的孩子(或每日胰島素總量 < 20 U 者)可以調 0.025~0.05 單位,較大者(或每日胰島素總量 > 20 U 者)可以調 0.05~0.1 單位。註:『一天多針』者針對型態的改變,只能微調『長效胰島素』,單位是 0.5U 或 1U,其調整效率可能及於全天或是 12 小時。

※ 有調整時,應再測試一次以確認此調整是否如預期。

註:由於住院期間常會發生無法預料的「壓力性高血糖(Stress hyperglycemia)」,此時微調只適合臨時的矯正或當下的治療目的,別試圖在住院中微調你日常的治療參數。

微調測試「半夜」的基礎胰島素(測試時段為睡前 10 PM - 早上起床)

1. 測 10 PM 睡前的血糖,如血糖落在 105~180 mg/dl 之間,不作任何矯正,不吃睡前點心,繼續進行測試。(如 10 PM 的血糖落在上述範圍之外時,則按一般的處理原則給予矯正,並放棄這次的測試)。

2. 加測 3 AM、6AM及第二天起床後的血糖(或每 2 小時測一次血糖),在每個檢測點上除非血糖 < 70 mg/dl 或 > 250 mg/dl而需要矯正,並放棄這次測試外,其餘情況均不矯正繼續進行測試。之後給正常的早餐。

微調測試「早上」的基礎胰島素(測試時段為:早上起床後 – 中餐)

1. 起床後的血糖如落在 75~145 mg/dl 之間,不吃早餐進行測試。

2. 每 1 或 2 小時測一次血糖,至中餐前。在每個檢測點上除非血糖 < 70 mg/dl 或 > 250 mg/dl而需要矯正,並放棄這次測試外,其餘情況均不矯正繼續進行測試。之後給正常的中餐。

微調測試「下午」的基礎胰島素(測試時段為:中餐 - 晚餐)

1. 中餐前的血糖如落在 75~145 mg/dl 之間,不吃中餐進行測試。

2. 每 1 或 2 小時測一次血糖,至晚餐前。在每個檢測點上除非血糖 < 70 mg/dl 或 > 250 mg/dl 而需要矯正,並放棄這次測試外,其餘情況均不矯正繼續進行測試。之後給正常的晚餐。

微調測試「傍晚」的基礎胰島素(測試時段為:晚餐 - 睡前)

1. 晚餐前的血糖如落在 75~145 mg/dl 之間,不吃晚餐進行測試。

2. 每 1 或 2 小時測一次血糖,至睡前。在每個檢測點上除非血糖 < 70 mg/dl或 > 250 mg/dl而需要矯正,並放棄這次測試外,其餘情況均不矯正繼續進行測試。之後補一份(睡前)正餐,並安排就寢。

例一(單位為 mg/dl):中午(12 Noon)飯前血糖為 130,不吃中餐進行測試

1 PM = 138

2 PM = 144

3 PM = 150

4 PM = 200

5 PM = 210

說明:測試的結果,12 noon~3 PM 的血糖還在可容許的範圍內,但 4~5 PM 升幅已經大於 50,所以 10AM~1PM 的 BI 可以接受,但要調升 2~3 PM 的 BI 0.05 U。

例二(單位為 mg/dl):早上(6 AM)空腹血糖為 98,不吃早餐進行測試

8 AM = 185

10 AM = 231

12 AM = 229

說明:測試的結果,6~8 AM 血糖陡升超過 80;8~10 AM 血糖升幅超過 40;10~12 AM 血糖平穩。因此調升 5~6 AM 的 BI 0.1 U,7~8 AM 的 BI 0.05 U(或等前段調完觀察 2~3 天後再調),9~10 AM 的 BI 則不變。

A-2. 進食調整基礎胰島素(BI):

小孩子很難忍受一餐不進食,或只針對某一時段反覆出現的血糖異常,在正常進食的情況下,給予容易估計碳水化合物及少油的食物,然後加測飯後 2 小時及下一餐飯前的血糖,運用的邏輯如下:

1. 飯後 2 小時的血糖上升應該介於 30~60 mg/dl 之間

2. 之後,血糖會持續下降,至下一餐前血糖應該落在飯前的目標區 90~145 mg/dl

調整的方法:

1. 飯後 2 小時的血糖下降 > 60 mg/dl 或至下一餐的飯前血糖 < 90 mg/dl,則應調降 BI 約 10~20%

2. 飯後 2 小時的血糖下降 < 30 mg/dl、不降反升或維持不變,則應調升 BI 約 10~20%

B. 調整醣胰島素代謝比(CIR):

針對個人日常的飲食習慣,如反覆出現某餐飯後 2 小時的血糖變動異常者,就需要測試調整。而系統性的調整 CIR 要在 BI 可信度提高後(或 BI 調整完後)才實施。

不是日常食材所引起的血糖異常波動,常是錯估 CHO 或個人體質的因素所導致,不適合調整 CIR 來因應,否則更容易加大血糖的波動(常會造成飯後血糖過低)。

測試及調整的方法:

1. 前一天無血糖過低,當天無生病、沒有激烈運動

2. 選擇餐前血糖落在目標區的情況下(比較不受 ISF 的影響),給較不油膩的且容易估算碳水化合物的餐點

3. 加測飯後 2 小時血糖,與飯前血糖相比,此時血糖上升應該介於 30~60 mg/dl 之間

4. 如血糖上升 > 60 mg/dl,則調降 CIR 1~2;如血糖上升 < 30 mg/dl,則調升 CIR 1~2

例三(單位為 mg/dl):飯前血糖為 140,飯後 2 小時的血糖為 180,飯後 4 小時的血糖為 135。

說明:與飯前血糖相比,正確的 CIR 是飯後 2 小時的血糖上升(此例為 40)應介於 30~60 mg/dl 之間(或落在飯後血糖的目標區),而飯後 4 小時(或下一餐前)的血糖變動不超過 30 mg/dl(或落在飯前血糖目標區)。經測試後,這個 CIR 是可以信賴的。

C. 調整胰島素敏感係數(ISF):

系統性的調整 ISF 要在 BI 及 CIR 的可信度提高後(或調整完後)才實施。當平均每日胰島素總量(TDD)明顯改變時,調整 ISF 依然重要,因為不進食矯正高血糖時也會用到 ISF。

測試及調整的方法:

1. 前一天無血糖過低,當天無生病、沒有激烈運動

2. 找一次飯前或空腹血糖大於目標區者,直接給全量 CB 來矯正(此時已經無前一次 bolus 的干擾)

3. 加測矯正後第 2 及第 4 小時的血糖

4. 加測點,如血糖低於 70 mg/dl,應該立即給予矯正,並放棄這次測試

5. 如矯正後第 2 小時的血糖達目標值的一半,且矯正後第 4 小時的血糖達目標值(或空腹血糖的目標值),則這個 ISF 值是可信賴的。過高或過低則微調 10~20%

例四(單位為 mg/dl):血糖的目標值為 110,ISF = 150,空腹 4 小時以上的血糖為 180,此時給予矯正 CB = (180-110) / 150 = 0.45 單位胰島素。

說明:經測試後,矯正後的第二及第四小時的血糖分別是 150 及 100,則此 ISF 是可以信賴的。