運動與低血糖-上

運動的重要性:

更新於 2019 年 08 月 21 日

運動是任何人最原始的需求之一。大多數 I-糖病患發病於幼年時,運動對於發育、成長及健全的社會性發展都是必須的手段,沒有適當的運動,你不但成長緩慢,而且很容易與同儕之間產生社會性的疏離感。

整體來說,大多數 I-糖病患缺乏規律的運動,這或許與害怕運動所導致的低血糖有莫大的相關。與過去 I-糖病患總是瘦弱的形象大大不同的是,現在有約 60% 的 I-糖成人為體重過重或肥胖(Diabet Med. 2010 27:398–404),約 40% 有高血壓,約 60% 有血脂異常(註:兒童及青少年約有 1/3 是體重過重或肥胖)。在美國,這個盛行率在近期以 2016~2021(缺2018)年的「國民健康訪查(National Health Interview Survey;NHIS)」資料庫中分析顯示為 62%(Annals of Internal Medicine.2023),10 多年來這樣的趨勢至今仍未改變,其癥結在於只有少數人接受改變生活型態及多運動的建議,在對年齡、性別和種族/民族進行調整後,願意接受健康飲食習慣及增加運動的建議者,分別只佔 51% 及 54%。對於 I-糖來說,包括飲食及運動都缺乏簡潔有利的臨床指南也是成因之一(更新於 2023 年 02 月 17 日)。

額外要提醒大家,以 BMI 來界定體重過重及肥胖,歐、亞民族的標準不同,中國成年人與死亡率低相關的最優 BMI 介於 24~25.9 之間,但 BMI 與死亡率之間呈現 U 型關聯性的這一事實,說明關鍵部份在此數值區間的下限,否則此關聯性將呈現 J 型或直線(CMAJ 2011;183:E329-36.)。目前基於 BMI 的肥胖測量方法可能會低估或高估肥胖程度,並且無法提供足夠的個人健康信息,有必要參照「腰圍(waist circumference;WC)」、「腰臀比(Waist-hip ratio;WHR)」等測量值來完善其定義。在同樣 BMI 底下,中國人含脂成份更高,中央肥也比白人更常見,如此則:BMI ≧ 24 為超重,BMI ≧ 28 為肥胖,大於 65 歲的老年人其體重與 BMI 值可以稍高;腰圍是預測男性和女性行動障礙的最佳指標,腰圍男性 ≧ 85 公分,女性 ≧ 80 公分為腹部脂肪蓄積的界限(更新於 2025 年 02 月 17 日)。

註一:腰圍要在正常呼吸下,於吐氣結束時量取。

註二:由於很難準確測量臀圍,且腰臀比值的臨床解譯也比單純腰圍複雜,因此較少應用。中國成年人的正常腰臀比,男性在 0.85~0.9 之間,女性在 0.75~0.8 之間。

相對脂重指數(Relative Fat Mass index;RFM):(更新於 2026 年 01 月 10 日)

去年「臨床肥胖定義和診斷標準委員會」得出結論:僅憑體重指數(BMI)不足以評估過多的體脂組織,而過多的體脂組織既有害健康,也是診斷臨床肥胖的關鍵。於 2018 年根據美國國家健康與營養調查 (National Health and Nutrition Examination Survey;NHANES,1999-2014) 的數據與全因死亡率聯繫起來,驗證的結果開發出一種新的肥胖人體測量指標,稱為「相對脂重指數(RFM)」,它只根據身高、腰圍和性別來估算「體脂百分比」(不再需要體重的數據),且它能有效地檢測出飲食和運動介入治療後帶來的脂肪減少,並隨時間的推移表現出更高的變化敏感性。使用公式如下:

男:RFM = 64 – (20 × 身高/腰圍)

女:RFM = 64 – (20 × 身高/腰圍) +12

身高及腰圍的單位要一致

RFM 更易於分辨以體脂定義的肥胖以及相關的健康風險(如:糖尿病和心臟病),有助於識別 BMI 無法識別的健康風險,在調整年齡、BMI、種族、教育程度和吸菸狀態後,界定肥胖的臨界值為:男性 RFM ≥30% 和女性 RFM ≥40% 。該分析建議較高的 RFM 與顯著增加的死亡風險相關。

RFM 為 ≥ 40% 的女性和 RFM 為 ≥ 30% 的男性,其死亡風險比 RFM 為 ≤ 35% 的女性和 RFM 為 ≤ 25% 的男性高 50%。此外,RFM 為 ≥ 45% 的女性死亡風險幾乎是後者的兩倍,而 RFM 為 ≥ 35% 的男性死亡風險則高於後者的 2.5 倍。

每一個人的肌肉總量不同,特別在肌肉偏向流失的老年人,運用 BMI 在識別肥胖和脂肪過多方面可能會產生誤導。依據美國 NHANES(2007-2018)的數據,針對大於 60 歲的老人族群當中,將 RFM 與 BMI 和 WC 進行比較,在完全調整模型中,RFM 每增加一個單位,高衰弱指標(FI)(註)盛行率增加 12%,顯示 RFM 與高 FI 盛行率之間存在顯著的正相關關係。且在所有亞群當中,RFM 在區分高 FI 盛行率方面均優於 BMI 和 WC。

註:衰弱指數(Frailty Index)是評估老年人生理功能衰退程度的工具,主要透過「累積缺陷模型(Cumulative Deficit Model)」量化健康問題(如疾病、症狀、功能障礙)的總和,分數越高代表衰弱程度越嚴重,預示著功能下降、失能、住院和死亡風險增加,採用基於 Rockwood 累積缺陷模型的 FI 來評估虛弱程度,則 FI ≥ 0.25 定義為虛弱;另一常見方法是「衰弱表型模型(Fried Frailty Phenotype)」,包含體重減輕、疲憊、肌力弱、行走慢、低活動量等五項指標,滿足三項以上即為衰弱。這些工具協助早期識別衰弱,以便進行預防與介入。

運動的好處顯而易見:

就算不是為了繞開世紀的風險 - 肥胖,罹患 I-糖的兒童及青少年,規律的運動能改善體能(增加 VO2max 達 25% 以上)及生活品質、控制體重、增強心肺的功能、 強化骨質密度,改善血脂組成(減少三酸甘油脂、減少壞的膽固醇及增加好的膽固醇),且藉由組織對胰島素的敏感度轉佳而降低胰島素的使用量及改善 A1C(能降低 A1C 約 0.3%,雖然其它的研究並沒有一致性的結論),從而減少了糖尿病的長期併發症或發病的嚴重性,特別是降低了罹患『心血管疾病』的風險,而心血管疾病是年輕 I-糖中致病率及致死率的元兇。值得特別注意的是:罹病時的年齡小於 10 歲者,未來將是『心血管疾病』的高危險群,女性尤甚(Lancet Vol.392, Aug. 2018)。

罹患 I-糖的成年人,規律的運動能降低『視網膜病變』及『微蛋白尿』,且其 A1C 及 BMI 也更趨近理想,同時糖尿病性酮酸血症及嚴重低血糖昏迷也相對減少。高運動量則能減少罹患冠心症及腦中風的風險。

運動量的建議如下:

1. 嬰幼兒:一般性的活動及嬉戲就已經足夠,盡量減少靜態的遊戲。

2. 兒童及青少年:隨著年齡漸增,久坐不動的趨勢越明顯,特別是女生。不論男女,久坐不動與高 A1C 有明顯的正相關。這個時期,有將近 25% 的 I-糖病患是體重過重或肥胖,至少每天要有 60 分鐘中等強度以上的體能活動,其中至少包含 20 分鐘的強力活動。

3. 成人:大型的研究顯示 I-糖的成年人每週有 2 次以上的有氧運動者少於 20%,而近 60% 的成年人除了一般的日常活動外幾乎不運動,可想而知這樣身體也會提早老化或退化。每週應累積至少 150 分鐘中等強度以上的體能活動,不要連續 2 天都坐著不動(最多只能休一天)。

4. 最好每週另有 2-3 次非連續日的阻力運動(在兩次的阻力運動間要有休息日,以便肌肉的修復及增長),特別是老年人有可能無法單獨靠中等強度的有氧運動以改善胰島素的敏感度(Cell Meta. 2017;25(3):581-592.)。不過,已經併發『增生性視網膜病變』及/或『腎病變』者,應避免從事阻力運動或無氧運動,這類運動非常容易導致動脈壓增高。

5. 就算無法安排常規的運動,打破靜坐的任何活動都有助於健康。使用計步裝置監測每天的活動量是個明智的選擇,每天的活動量至少 8000-10000 步(註:以智慧手環或手機實際評測:8000 步約是慢慢跑 4~5 公里/30~40 分鐘或是步行 3~5 公里/1~2 小時的效果)。

運動與低血糖(兼論『無警覺性低血糖(Hypoglycemia unawareness)』):

更新於 2018 年 04 月 13 日

實驗證實,在正常血糖及相對較低的胰島素下運動,I-糖病患與一般人的運動能量代謝的方式並無二致。但需要外來胰島素治療的緣故,運動對於 I-糖病患來說已經不是一件單純有益無害的事,即便你知道運動有諸多好處,或你對運動有莫名的嗜好,你都需要更進一步知道運動對血糖所造成的深遠影響 - 低血糖。

運動容易造成低血糖是 I-糖病患無法迴避的事實,這主要是運動中會增加能量的消耗,而且運動所造成血流量加大的結果促使胰島素的吸收增快及其利用率增加,同時運動後週邊組織對於胰島素的敏感度被提升,後期則是因為肌肉回補它的肝醣等等因素所致。麻煩的是低血糖出現的時機很難預判,通常在運動中或運動直後的低血糖比較容易察覺及預防,而運動後的半夜低血糖,在有疑慮時就只能加測半夜血糖是為上策。(參考『遲發性低血糖』一節)

I-糖病患對抗低血糖的三個缺陷:

1. 由於缺乏內生性的胰島素,無法從內部抑制現存的胰島素(打進去後就拿不出來)。當葡萄糖需求增加時,身體最直接的反應是胰島素的分泌減少,但已經打入的外源性胰島素無法反應這個功能。

2. 大約在被診斷後 5 年內(註),I-糖病患已經無法產生足夠的昇糖素來反向調控低血糖,而昇糖素是最有效又快速的反向調控賀爾蒙(其它反向調控賀爾蒙還包括:兒茶酚胺、腎上腺皮質素及生長激素等)。在肝臟的門脈內,胰島素-昇糖素比值(insulin-to-glucagon ratio)能適當地降低是促使肝臟將肝醣降解成葡萄糖最主要的關鍵因子。如今,外來的胰島素無法適時地降低,體內的昇糖素又無法有效地提高,胰島素-昇糖素比值就一直無法下降,因此無法有效調控低血糖。

3. 大約在被診斷 10 年之後,自律神經對於低血糖的反向調控反應就會明顯缺乏,因此,不只無法立即促進肝臟生成葡萄糖及抑制周邊組織利用葡萄糖,且在積極性的胰島素治療方式下,本來就比較容易出現低血糖,當再次出現低血糖時自律神經的反應更差,行成惡性循環。經常出現低血糖的結果是自律神經在低血糖所應產生的警示症狀亦會消失,最終造成『無警覺性低血糖(hypoglycemia unawareness)』,也稱為『低血糖知覺障礙(impaired hypoglycemic awareness)』。

註:昇糖素對低血糖反應不良的現象在罹病早期就已經出現,約在診斷後 1 年內發生,主要原因是胰小島內 β-細胞的喪失與日俱增,同時 β-細胞與 α-細胞的協同作用銳減,導致昇糖素的生理功能減弱。同樣,在疾病的早期,自律神經的反向調控賀爾蒙分泌不足的現象就會出現(Diabetes Care 2012;35:1757–1762)。

簡單來說,上述這些對於生存非常重要的機制在 I-糖病患體內被剝奪了。血糖過低的當兒,治療中還存在體內的胰島素不會自動降低,相反地,相對過多的胰島素還會抑制肝臟把肝醣降解出葡萄糖來彌補,因此造成血糖更低。另一方面,I-糖病患於血糖過低時能分泌足夠的昇糖素來對付的能力已經較正常人弱,且不論大人或小孩,在發病 5 年內產生昇糖素來反應低血糖的功能就會逐漸消失,這項功能的消失並非是糖尿病的併發症,而是患者體內已經適應了反覆發生的低血糖,換句話說,胰臟的 α-細胞就算還是正常,但因長期缺乏與相鄰 β-細胞的協同作用,對低血糖已經非常冷感,不足以讓它啟動以便分泌昇糖素。

整體而言,「無症狀的低血糖(第一級或第二級)」在兒童及青少年均很常見,但「無警覺性低血糖(第三級)」較少發生於罹病初期,隨著時間的經過其發生率才漸次增加,在發病 20 年以後約達 50%。出現無警覺性低血糖,意謂著在全無預警的情況下可能會突然出現嚴重低血糖(意識不清、昏迷或癲癇發作),凡此種種會讓週邊的人也感受到莫名的壓力或是造成職場上的意外,因此也是一項治療的嚴重挑戰。

預防無警覺性低血糖的最好方法就是避免反覆出現低血糖,但想要反轉『無警覺性低血糖』,你必需要將現行的血糖目標值提高一段時期,且在至少 2-3 週內避免出現低血糖,如此能讓體內『反向調控賀爾蒙』的機制不再鈍化,重獲低血糖的神經性警示作用。但合併有自律神經病變或退化的嚴重個案就得考慮使用連續血糖監測(CGM),大多數的 CGM (你必須選擇適合者)能在血糖低至一個設定的預防性水位時發出警告。

運動的策略:

更新於 2020 年 08 月 28 日

重要守則:嚴格來說,不能讓 I-糖病患單獨從事戶外、長時間或激烈類型的運動,身邊一定要有隨時可用的點心、葡萄糖錠及備用的昇糖素,並結伴同行,陪伴者也必須具備『能辨識低血糖』及『處理低血糖』的能力。單獨外出時,最好配戴有『糖尿病標誌』的手環或項鍊,上面有註明緊急的聯絡電話,這些細節平時就必須多注意。

首先,不要在胰島素的作用高峰時運動,因為運動中引起低血糖的主要原因是胰島素本身,而非運動。其次,要注意胰島素施打的部位,此部位如剛好是運動時使用的部位,則運動時導致的血流量增加會加速胰島素的吸收效率,如此低血糖發生的時間就變得更加難以預測。如果是計劃性的運動,則胰島素應避免施打在會大量使用到的部位,如預計騎單車,則胰島素就打在腹部而不是大腿上等。

治療 I-糖本來就非常需要個別化的考量,而且每一種運動所產生的低血糖的模式也可能不同。針對每一種運動,一開始你最好採取比較穩健的步驟:在運動前、運動每 30 分鐘及運動後都測血糖以研究該運動所造成的影響,累積了可靠的經驗後就能在以後同類型的運動中拿來運用。

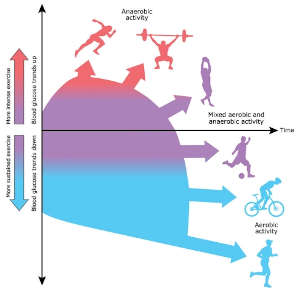

運動類型所帶來的關鍵影響:

※ 耐力運動:會降低血糖

※ 爆發力運動:會升高血糖

※ 高強度間歇訓練和阻力訓練活動:可以起到調節作用

※ 運動後 12~24 小時內發生遲發性低血糖的風險增加:需要更頻地繁監測血糖

計畫性的運動,可以在運動前就適當地減少胰島素或給予額外的 CHO,非預期性的運動,更應該隨時注意監控血糖的變化。衡量運動的表現與可能的低血糖風險,則最關鍵的因素包含下列 3 大類:

1. 運動前的血糖(它反應出當前的體內相對胰島素是否合宜。譬如當下血糖 80 mg/dl,則暗示著目前體內的相對胰島素是過多的,運動時產生低血糖的風險較高)

2. 反向調控荷爾蒙的水平(挑戰的程度。譬如比賽時,反向調控荷爾蒙分泌增加)

3. 運動類型/運動強度/運動時間

左圖為運動類型與血糖的變化趨勢。預計有氧運動(左圖下)達 1 小時者,運動直前的血糖最好是在 125~180 mg/dl 這個範圍內(如有低血糖的疑慮時,可提高至 ~250 mg/dl ) ,如 < 100 mg/dl 就必須考慮運動前的點心,嚴重低血糖( < 54 mg/dl)發生的 24 小時內應避免運動,以防再發性低血糖,而運動前出現任何程度的低血糖,因再發性低血糖的機率仍高,則風險較高的運動(如:攀岩、游泳等)也要避免。無氧運動(阻力運動)、混合有氧及無氧運動或高強度間歇訓練(High Intensity Interval Training;HIIT),這類運動(左圖上、中)至少在運動中很少出現低血糖,則運動直前的血糖可以在 90~125 mg/dl 這個範圍內。使用幫浦治療者,如運動前的血糖 > 250 mg/dl(一天多針者的參考值為 > 300 mg/dl),這可能是胰島素不足的訊號,你應該停止往下的運動,並立即排除可能原因(特別要查看幫浦及套件是否正常運作),加測酮體,如有必要則補充適當的矯正胰島素(以正常的一半量來矯正)。基本上,血糖過高就代表胰島素不足,運動時肌肉細胞主要是使用葡萄糖當能源,胰島素不足的情況下,血中的葡萄糖就無法有效地進入肌肉細胞內,繼續運動只會讓血糖更高。

運動時補充水份的一般性準則:(更新於 2023 年 07 月 01 日)

※ 運動前:至少於 2 小時內,補充 500~600 ml 的水

※ 運動中:每 15~20 分鐘,補充 200~300 ml 的水

※ 運動後:每流失 0.5 公斤的汗水,補充 500~700 ml 的水(約須補充流失水份的 1.5 倍,分次給予,以維持系統的正常運作)

運動前補充水份與運動中及運動後補充水份同等重要。運動時,將葡萄糖及脂肪轉變成能量的過程需要水份,調節體溫及正常的代謝也需要水份,當水份流失(脫水)達體重 1% 以上即會影響運動的整體表現。出現《口渴的訊號》時約是身體水份流失 2%,這是最簡單急需補充水份的《天然指標》。更重要的是,我們無法靠延遲補水的方式來訓練身體對脫水的耐受力,所以,該補水時就補水。因此運動中,最好不要等口渴了才想要補充水份,尿色變深、尿量及汗水減少時就應該補充水份。

但水份的補充因個人體質、運動類型、運動時間、運動強度、運動穿著及季節而異,請參考一般性準則,嘗試後予以調校。非常激烈運動中,水分的補充量約是『13 cc/公斤/小時』。一般來說,1 小時內的運動,補充開水就足夠了,超過這個時間才有需要考慮加給含電解質的運動飲料。

排汗的主要目的是維持體溫的恆定,其代價是流失水份。可想而知,在酷熱、潮濕的高溫環境中或是劇烈的運動後,此時由外界接收的熱量或運動產生的熱量過多、水份流失也多,一旦熱量無法適當地排除就會造成體內熱調節中樞失調,接著引發一連串的病態性生理變化,此時如仍未適時地補充足量的水份併至陰涼處散熱降溫,就可能會產生嚴重脫水及嚴重熱傷害,如下:

※ 肌肉痙攣(Muscle cramping)

※ 骨骼肌分解(Breakdown of skeletal muscle)

※ 熱衰竭(Heat exhaustion)

※ 中暑(Heat stroke)

運動前血糖的一般性準則(單位:mg/dl):

※ 血糖低於 70,特別是之前也有低血糖,不要運動為宜

※ 血糖介於 70~125 之間,運動前給適量 CHO(讓血糖提昇至 > 125)

※ 血糖介於 125~250 之間,可以安心地運動

※ 血糖 > 250(或一天多針者 > 270~300),需加測酮體,如酮體量不高(0.6~1.5 mmol/L),仍可以輕量運動 30 分鐘;如酮體過高( > 1.5 mmol/L),不能運動,要立即矯正血糖直到血糖小於 250 且酮體消失為止(註:使用幫浦者,請依血糖過高時該遵循的排除 pump 故障的流程)

註:運動期間盡量維持血糖於 90~180 區間,在此期間當血糖 < 126 時,就應該適當地補充碳水化合物,特別是劇烈、非計畫性的運動或延長活動時間等。

預防運動有關的低血糖,最簡單的方法是給予額外的 CHO。中等強度以上的有氧運動超過 30 分鐘者,特別是從事混合著有氧及無氧的運動項目,如:單車、慢跑、游泳或足球等等,則隨著運動時間的進行有必要在中途及運動後補充額外的 CHO。如運動前的胰島素已經適當地減量時,建議的補充量是『0.2~0.5 公克/公斤/小時』;如運動前的胰島素未適當地減量時,建議初次嘗試的補充量是『1 公克/公斤/小時』的速效 CHO(高 GI 的食物,如:等張性 6~8% 的含糖運動飲料,即可補充所需的 CHO 和水分;平常較少喝的果汁,這時候也能派上用場),但分次給予比較理想,例如:體重 20 公斤者,預計每小時給 20 g、或每半小時給 10 g、或是每 15 分鐘給 5 g,此法一次最多以補充一小時的需要量為限,之後再微調個人的需求量。高強度或超時的運動,則CHO 的補充量可達『1.5 公克/公斤/小時』。有些人,在運動中給 CHO 會造成胃部不適,要試過才知道。

幫浦使用者,如預計運動時間 > 90 分鐘時,從運動前 1 小時開始,調降 BI 30~50% 至運動結束前 30 分鐘。如果是安排一整天的運動,例如:登山活動、長距離的健行、水上運動等等,則白天的 BI 調降 30~50%,夜間的 BI 調降 25%;運動中途如血糖不足,應補充高 GI 的點心。(註:一天多針的使用者,一般性的運動不需要調整長效胰島素,但計劃性長時間的運動,如攀爬百岳等,最好略減少長效胰島素 10~20%,實際的劑量可能需要嘗試錯誤才知道。)這類型運動在運動回家後一至數天內都有胰島素敏感度增加的現象,也需要適當地降低胰島素用量。

用餐後 60~90 分鐘內要運動者(用餐已經超過 90 分鐘才要運動者不適合下面的建議),此時期正是用餐時給予的『速效胰島素』作用高峰,因此更需要減少餐前胰島素的方式來減少運動相關的低血糖。例如:體重 40 公斤,預計進餐 60 g CHO(此時適合選擇低 GI 的食物),且飯後 1 小時有中等強度的運動 1 小時,則餐前只給能對付 20 g CHO (總醣量減去體重 = 60-40) 的胰島素就可以。這個方法只限於運動 1 小時者,如超過這個時間則另外補充高 GI 的點心。同樣,也是要嘗試過後再微調自己的需求。

一般來說,戶外運動(打獵、釣魚、露營等)、大多數的球隊運動或小孩的日常遊戲等等,只要運動特質是在長時間的低、中強度運動中夾雜著短時間的高強度運動類型,較少引起運動中或運動後血糖的變動。基於這些觀察,專家建議要預防一般性的運動後低血糖你可以使用的一個巧門是在運動中包含一些短時間的『衝刺』動作。有研究報告指出:在中等強度的有氧運動之前及結束後各衝刺 10 秒鐘可以有效預防運動直後的低血糖。

無氧運動(如舉重、啞鈴、短跑衝刺等)會使血糖上升,而有氧運動會使血糖下降,如不想在運動前增加點心的負擔(如:想減肥),你可以安排無氧運動於先,接著以有氧運動結束。

刺激好玩的遊樂場、激烈運動或競賽運動後很有可能會造成運動後短期(約 30~60 分鐘)的高血糖,這是因為興奮或壓力促進腎上腺激素分泌的緣故。另外,不論是採取減少胰島素及/或加給額外的 CHO 的策略也都很容易引起運動後高血糖。

運動時點的選擇(註):

能否像一般人一樣,一大早起床就去運動,答案是肯定的,最新的小型研究顯示:如早上空腹血糖在 125~250 mg/dl 之間(使用 pump 者,要確定 pump 的功能正常),則在不進食的情況下,熱身運動 5 分鐘後,不論是『高強度的間歇訓練(每次一分鐘,休息 1 分鐘,進行 6 次)』6 分鐘,或是『中等強度的有氧運動』30 分鐘,在這種模式下,均無顯著地影響運動當下或運動後 24 小時內的血糖(J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(1):111-117.)。

如果以減重為目的,則運動時點選擇早上空腹時段值得推薦,這個方式較能避免被運動前血糖值及運動的型態所帶來的干擾(如前述),此時體內只有的少量的有效胰島素(一天多針者亦同),運動時低血糖的機率較低,並且可以促進燃燒更多脂肪。

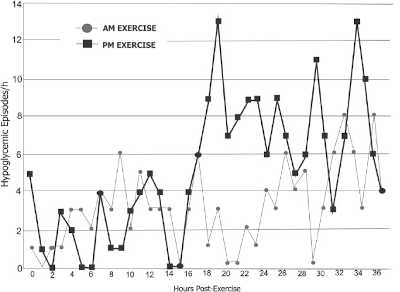

另一份以使用 SAP(pump + CGM)的成年人,隨機、交叉選擇在「早上 7 點」或「下午 4 點」、空腹、運動前血糖在 120~200 mg/dl 之間、為期 60 分鐘的中等強度運動(每 15 分鐘休息 5 分鐘)的研究,在運動時至運動後 45 分鐘離機(有 2 小時未給基礎胰島素),主要觀察指標為低血糖發生的頻率,結果顯示:早上的運動顯著地較少發生運動後低血糖(IRR 0.52);低血糖大多發生於運動後 15~24 小時,但一直到運動後 36 小時都可能受到影響(見下圖);只有在早上的運動能於次日出現 TIR 的佔比增加(有助於改善血糖代謝)(J Diabetes Sci Technol. 2015;9(3) 619-624.)。

上圖:縱軸為每小時發生低血糖的頻率、橫軸為運動後的時間(小時)。圓圈、灰色線為「早上運動」;方塊、黑色線為「下午運動」。低血糖容易發生於運動後第 15~24 小時這個區間內,且下午運動者更容易引發遲發性低血糖(機率約是上午運動者的 2 倍)。

註:在黎明時段(早上 4~8 點間),一小時內的中等強度有氧運動,很多人會因為明顯的《黎明現象》導致運動前、後的血糖反而升高(意味著如果在這個時段內運動,反而較少發生運動時或運動後低血糖)。如不是規律的運動,這個時段內運動,最好有人作陪為上策。

總結:我們既不能棄運動於不顧,也不能無視於低血糖的威脅。或許艱辛能讓我們更勇敢、更加珍惜生命,但換一個角度來說,上市的 CGM(或 FGM) 已經有更便利性的進步,也許該是考慮使用 CGM 的時候了。