自主治療

治療 I-糖的責任在己

更新於 2017 年 12 月 29 日

美國在「歐記健保(Obamacare)」實施後,意外地首先大喊吃不消的竟是負責照顧糖尿病的內分泌科醫師。他們的抱怨是:突然增加了太多病人,光是開處方都開到手軟,更遑論能與新或舊病人好好討論治療的細節。回首看看台灣的醫療環境,同樣的戲碼天天都在上演。

在龐大的壓力下,現代醫學提供的治療方法大都採用分類及歸納法則以應付同類型病患的醫療需求,但類似的法則(或經驗)很少能對 I-糖個案找到完美或一體適用的解決方案。就算是平常日,血糖也會隨著每一天的成長、進食習慣(食慾)、壓力、情緒等等劇情產生了無數且難以預料的變化,你上傳給醫療團隊的永遠只是一堆阿拉伯數字而已,就算醫師給的分析都很正確,那也只是針對昨日的你罷了,可你要面對是無數的今天。

『血糖自主管理』的重要性不言而喩,但我不得不說,你究竟能管理什麼才是最後的硬道理,這要包括你是否具有管理的知識及你擁有的工具是否容許你適時地改變。你能最基本地了解血糖的代謝嗎?你正在使用的胰島素有哪些特性,施打的方式正確嗎?而注射的部位又該如何輪替才理想?驗血糖,指尖需要酒精棉球消毒嗎?除指尖外,驗血糖有什麼其它採血部位可為替代,意義為何?你有認真地估算過每餐的 CHO 嗎?文章中常常提及的 TDD、TBI、High、Low、Bolus、SMBG、IOB、BI、ICR、ISF、CSII、CGM、HbA1c、MDI、FPG、PPG 各代表什麼,其重要性又是什麼?你親自微調過治療參數嗎?

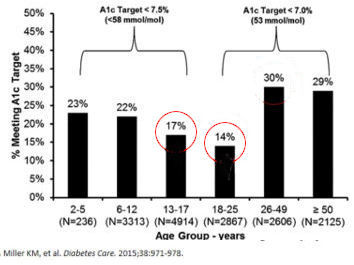

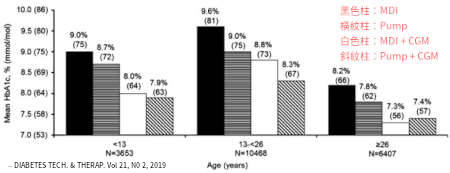

上圖:縱軸 - A1C 達標百分比;橫軸 - 年齡層。18 歲以下,A1C 的目標值設為 < 7.5%;18 歲以上,A1C 的目標值設為 < 7%

統計 I-糖接受治療後 A1C 的達成比率顯示,各年齡層的達標率均未超過 30%,而青少年及初成人的達標率甚至於未達 20%,這些都提醒我們,在 I-糖的治療上仍有很大的進步空間。由『自主管理』到『自主治療』是你對付 I-糖的唯一方法,不論這個過程有多曲折(時間最少 1 年),醫療團隊都不應該將所有責任扛在肩上而弱化你的治療能力。醫療團隊仍是你最值得信賴的導師,他們一直都是這個範疇內的專家,充滿著智慧及經驗,你大可不必孤單地打這場聖戰,你只是不能置身事外。

我們已然擁有更多工具,但仍未能高枕無憂:更新於 2024 年 07 月 05 日

使用多種治療工具除了增加個人的經濟打擊外,它們都屬於侵入性治療的範疇,必須在敏感的皮膚上重複性地施作,即便我們設法忍受這些多面向且無情的煎熬,但通常帶來的也只不過是部份的益處而已。由於胰島素的安全範圍相對較狹窄的緣故,工具在對付高血糖及對付更即時有害的低血糖部份都不那麼道地。

於美國,利用來自 T1D Exchange Registry 及其網路社群(2021-二月~2021-四月、為數 2044 人、≧ 18 歲)的資料,回溯性橫斷面調研(Diabetes Care 2024;47(6):941–947):目的是確定糖尿病治療技術(包括連續血糖監測 (CGM) 和自動胰島素輸送 (AID) 系統)如何影響 I-糖病患的血糖指標(A1C)、嚴重低血糖事件(severe hypoglycemic events;SHE,血糖 < 54 mg/dl)的盛行率以及無警覺性低血糖(impaired awareness of hypoglycemia;IAH)在美國境內的真實現況。結果如下:

1. 所有受試者 90% 以上(91.7%)使用 CGM,這其中 50% 以上(50.8%)使用 AID

2. 儘管使用較高的技術,A1C(< 7%)達標者僅有 57.7%

3. 不論使用 CGM 或 AID,也不論原因為何,在過去 1 年內,約 20% 的人報告經歷了至少一次或以上的 SHE,其中包含使用 CGM 在內(+ AID 者為 16.6%、+ 自調 Pump 者為 19%、+ MDI 者為 23%),有 12% 至少經歷兩次或以上 SHE ;約 1/3 的人(30.7%)經歷了 IAH

時至今日,我們有更多的理由要求生活上的自律以達到更好的治療目標,也只有自律才能在較少的內外壓力下成就了它永不敗的聖杯。

不要忽略『生理時鐘』

更新於 2020 年 10 月 21 日

電影《阿凡達(Avatar)》出現了迷人的納美人,讓現代人滿心期待人類並非地球的原生物種,即使這樣的狂想曲接近民俗風,可惜我們始終都脫離不了太陽系這個範疇,也一直受著太陽的牽制,其中暗藏的證據或許就是「生理時鐘」。生物的內源性生理時鐘並非是 24 小時的週期,但會被太陽光校正為一天 24 小時的節奏。

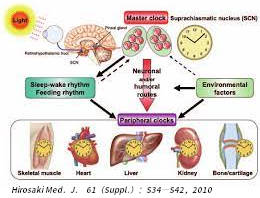

從早晨醒來眼睛看到陽光後所啟動的生理機制(如左圖),絕不是登山攻頂時看到日出的雀躍那麼簡單的光景,在大腦下視丘的「視交叉上核(suprachiasmatic nucleus;SCN)」內,這個印記啟動了體內與生理時鐘相關的基因(Clock、Bmal1)及其它一序列相對應基因(Per、Cry、Ror、Rev)的表現(代表的是光導入型-中樞性生理時鐘), 它們所轉譯產生的蛋白質 - 通常影響著細胞能量代謝的速率決定步驟 - 讓個體有效地控制週邊的組織器官,在白天裡,能有序地進食、活動及儲存能量,同時也在夜裡,經由適當地休息及睡眠,修復及再生白天遭受破壞的細胞及組織(代表的是食物導入型-週邊性生理時鐘)。

人體內幾乎所有的細胞皆有生理時鐘,就「分子生理時鐘」的層級來說,有 80% 以上「蛋白質譯碼基因(protein-coding genes)」,其基因的表現具有高度的日夜節奏性,高峰期分別出現在早晨及黃昏,短暫靜止期則出現在剛入夜後,這些特性正好說明各種組織及器官間在基礎生理上都有同步化的需求。

中樞性及週邊性生理時鐘可以各自啟動,但能透過神經傳導及分泌荷爾蒙傳遞訊號的方式來同步化各種組織器官的生理節奏,也唯有兩者在協同、不錯位的狀況下,才能讓身體能在某個時間點上啟動正確且最有效率的生化反應。這種生理時鐘所呈現的週期性循環機制關係著能量代謝有序的整體績效,在碳水化合物仍為主要能源的地球上,跟血糖的代謝有莫大牽連實不為奇。規律的生理時鐘能讓生理運作最佳化,對於個體的生存具有重大意義。

生理時鐘看似那麼理所當然,以致於經常都被忽略,事實上,許多疾病與生理時鐘異常相關。舉例來說,生理時鐘異常者較容易衰老;過敏性疾病的表徵,常呈現出與生理時鐘有關的週期性變化。與代謝相關的研究亦顯示:不論是正常人或糖尿病患,吃正常早餐與不吃早餐者相比,前者在中餐後有較佳的胰島素反應及飯後血糖(註:這與「次餐效應(Second-Meal Effect)」的研究結果有類似的作用)。有很多的報告指出,與大家的想像相反,不吃早餐者更容易體重過重或肥胖;假如不吃早餐,就算在中餐時補足了早餐所缺乏的熱量,與有吃早餐者相比,下午耐力運動的表現依然不如後者。

系統性回顧研究亦顯示:不吃早餐與心血管疾病的致病率與致死率、及全因性死亡率增加相關。經常不吃早餐與吃早餐者相比(不吃早餐的定義:起床後 2~3 小時內未進食),心血管事件及死亡增加 21%,全因性死亡增加 32%;如不吃早餐又延後晚餐者,風險更高。究其原因,不吃早餐者通常他們的生活型態紊亂、較少運動、飲食習慣不佳(多菸酒、多點心),而這些因素通常也是譜成肥胖症、高血壓、糖尿病、高血脂症及飯後胰島素敏感度不良的背景元素(J. Cardiovasc. Dev. Dis. 2019, Sep; 6(3): 30)。很顯然地,吃的時間點所引發的代謝成效,與隱藏在生理時鐘背後的生理機制有非常緊密的相關聯。(更新於 2023 年 10 月 24 日)

以呼吸商數(respiratory quotient;RQ)研究主要營養物代謝的分佈型態亦顯示:呼吸商數與碳水化合物的氧化作用在生理時鐘的時間分佈上相當一致,作用高峰在 9AM,作用谷底在 9PM。早晨有利於碳水化合物的氧化作用(高峰約在 9AM~1PM),而黃昏後有利於脂質的氧化作用(高峰約在 5PM~9PM)。早晨的用餐時點及進食內容(應包含適量的碳水化合物)是一種週邊性生理時鐘重要的「校時器(zeitgeber)」。在澳大利亞,一項為數百人使用幫浦治療的 I-糖青少年的遵囑性研究中顯示:由幫浦下載的資料得知,約 70% 受測者不吃早餐或不打早餐胰島素;進一步分析顯示:在 2 周內,不吃早餐或不打早餐胰島素達 1~3 天者,其 A1C 增加 0.5%;如 4 天或以上不吃早餐或不打早餐胰島素者,則其 A1C 增加 1.0%。在這些研究中,早餐的重要性都不言自明。

規律的生活習慣不應當被看成只是一句不痛不癢的口頭禪而已。就算你的基因屬性為「夜貓子」型,但人類的社會化相當顯著,堅守本性的結果只會讓你墮入週期性的「社會時差(social jetlag)」當中,這種現象尤其容易出現在長時間使用螢幕、簡訊及聽音樂的青少年,社會時差在這個年齡層的盛行率達 50% 以上。研究顯示,為了補償社會時差的睡眠負債,造成消費更多的提神物質,如抽煙、喝酒及喝咖啡等,完全得不償失。規律的生活習慣能透過表觀遺傳的改變來修飾你所擁有的「時型(chronotype)」,讓你仍能實踐或校正個人應有的生理時鐘,掙脫早鳥與夜梟的睡眠輪迴。

晝夜節律的實際運用簡單地說,就是使身體的功能與規律且可預測的環境模式(日出而作,日落而息)相協調,從而優化身體的各項生理機制和促進身體的健康,對糖尿病的治療而言,則能起到更有效管理血糖的目的。治療的進步雖然有目共睹,但你也應當知道胰臟 β-細胞的功能很難完全被商品取代,因此規律的生活習慣仍是不論何種治療都該採取的策略 - 起碼這樣的安排不會帶來壞處 - 它代表的是較少的血糖波動,即便短期內你可能看不出它的任何好處,那當然,在細胞層級內表觀遺傳的重編程從來都不是一項標竿立影的活兒。到達應允之地的路途上,你可能需要為期數年的鞭策,才可能鑿刻出有效且適合自我管理血糖的渠道。

運動有你想像不到的好處

更新於 2020 年 10 月 13 日

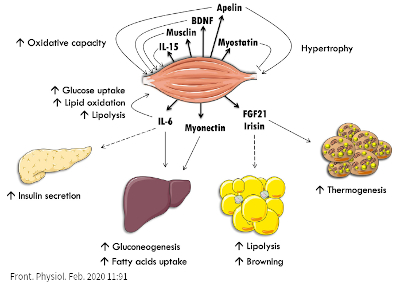

運動不僅僅是活動活動筋骨而已,我們在中等強度的有氧耐力運動時會刺激肌肉細胞產生一種細胞膜蛋白質,這種化合物能藉由血液運行至儲能型的白色脂肪組織(尤其是皮下及圍繞在臟器的脂肪組織),讓其發展成耗能型的褐色脂肪組織,同時也藉由增進組織對胰島素的敏感度,因此改善了血糖的代謝作用。這種化合物以傳遞信息的女神之名,於 2012 年被原發現者命名為『彩虹素(Irisin)』。

經過多年的爭論後,透過串聯式質譜儀(tandem mass spectrometer),已經被證實在人體內,運動後形成的彩虹素是一種『運動荷爾蒙』(Cell Metab Oct. 6, 2015),且其血中濃度不亞於胰島素、瘦素或抵抗素。彩虹素將儲能型白色脂肪組織轉化成耗能型褐色脂肪組織的功能,在運動後仍能持續一段時間,而且它還可以抑制形成脂肪細胞(避免肥胖)及促進未分化的幹細胞分化為骨細胞(強化骨骼)(Am J Physiol Endocrinol Metab Jul. 19, 2016)。此外,彩虹素可以促進增加鈣離子濃度來改善心臟收縮的功能,且高濃度的彩虹素還能去除血管內發炎細胞的堆積,進一步預防動脈血管的硬化。

在人體內,皮膚、消化道、脂肪組織及肌肉組織都是動態性的內分泌器官,彩虹素的主要來源是肌肉細胞及脂肪細胞,它不只是一個肌肉激素(myokine),同時也是一個脂肪激素(adipokine)。彩虹素以促進產熱的形式消耗能量,並藉由降低肌肉組織、肝臟及胰臟對胰島素的阻力,形成一個「胰島素致敏賀爾蒙(insulin sensitizing hormone)」的作用,以增進血糖及血脂的代謝。

除了上述肌肉及脂肪組織能分泌激素外,還有其它的組織在運動後被激活,其分泌的激素如:骨骼的 osteokine 及肝臟的 hepatokine 等等被統稱為器官激素(organokines)。我們已經知道運動後被活化的基因多達上千個,從而產生許多功能各異的細胞激素,它們透過直接注入血流或促進外泌體(extracellular vesicles)分泌等方式來傳遞細胞間或器官間的協同運作訊號。經由運動促進分泌的各種激素實在太多,現在總稱為「運動素(exerkines)」,其作用主要包括:增進心肺功能、延緩老化及抑制腫瘤成長等,這與過去有關運動的諸多好處的研究報告能相呼應,我們也可以預期,還有許多其它的運動荷爾蒙正等待被證實與健康相關聯。

在新一類「微核糖核酸(microRNA;miRNA)」被發現後,運動素的特徵就變得種類繁多,其運作方式可以是自分泌、旁分泌或內分泌,且運動素的作用標的或受器遍佈全身,成就一種典型的「級聯效應(Cascade effect)」,因此它們在各種類別的細胞及組織層級內所建立的關係網路,也都有著千絲萬縷的糾纏。若連各種運動素的時效性也考慮在內,則想要一窺全貌恐怕非得要靠人工智能來捋一捋不可(Mole. and Cell. Biochem. 2022;477:105–113)。(更新於 2022 年 06 月 10 日)

「運動即是良藥(Exercise is Medicine.)」是有科學驗證的實務,但運動更應該被歸類在「知難行易」的日常議題當中。總之,我們也沒有任何理由拒絕運動,就算是對彩虹素的偏愛吧 - 這個名字取的真好,更何況, I-糖的傑出運動員早已在全世界的各種舞台上詮釋過他(她)們旺盛的生命力。

警告一:雖然證據顯示在感染 COVID-19 之前進行規律的運動有助於改善結果,但無論你的健康水平如何,在感染「任何病毒」後過早恢復運動都是危險的。我們知道 COVID-19 會導致心肌炎和心臟損傷,感染後最糟糕的事就是給你的心臟造成更多壓力,並進一步損害它。事實上,立即性的運動很可能會使長期的 COVID-19 症狀惡化。另一項研究顯示,雖然連續性的 SARS-COV-2 變體使其傳染力變得更強,但在普遍接受疫苗或先前已遭受過感染的情境下,目前的證據顯示 Omicron 變體的毒性低於之前的變體。沒有症狀或症狀輕微者可以在 7~14 天內 - 依個人的現狀 - 以「漸進方式 - 約每 2~3 天為一階段」恢復到 COVID-19 前的運動習慣。但在運動耐受力的康復期間,出現任何心臟症狀,例如胸部、手臂、頸頜或背部的壓迫感、緊繃感、擠壓痛、冒冷汗、呼吸困難、虛脫或突然頭暈,無論發生於運動期間或在休息時,均應以緊急醫療狀況來處理。(J Sci Med Sport. 2022 Jul; 25(7): 544–547.)。一般來說,每經歷一天的症狀,約需要 3 天的時間來復原,而較慢性的症狀者,康復所需的時間可能長達數個月以上。(更新於 2022 年 10 月 01 日)

警告二:根據一項針對心血管風險低的男性終生耐力運動員的縱向前瞻性觀察分析顯示,與我們過去的認知稍有不同,終身運動員被發現有更高的鈣化和非鈣化斑塊負擔,簡言之,再多的運動也不能完全預防動脈粥狀硬化性冠心病。如你著眼於一生的健康理由,運動量也不是越多越好 -- 每週快走或慢跑最多 3 小時 -- 這《似乎》就是你能獲得最大利益的拐點,超過之後,我們往往會看到冠狀動脈斑塊的負擔反而增加,不過其他的專家則認為:需要在整個運動範圍內獲得更多長期的數據,以確認和澄清這些發現。(European Heart Journal 06 March 2023)。(更新於 2023 年 03 月 18 日)

參考意見

更新於 2021 年 02 月 05 日

管理血糖從未出現過人人稱頌的完美策略,像其它的慢性病一樣,你越深入研究一個問題,但所獲得的回報通常是更多、更複雜的問題,最後幾近陷入了一個由生化與基因所鋪陳的無限迴圈當中,實際的生活則應該馭繁為簡。雖然處置中無可避免地會充滿著無數必須參考的數字或法則,但切確地說,它比較像是一部精簡版的人體醫學,有許多的生理機制參預其中,過程蜿蜒曲折也就勢所難免。諸如一見飯後血糖大於 140 mg/dl 就會感到惶恐不安的『數字控』則萬般不妥,它會讓你的生活品質蕩然無存,我懇切地期待你遠離它。如果你因為求好而惶惶不可终日,這樣反而會損壞身心的健康,與專家或有相同經驗的人多交流治療意見或許可以減輕一些壓力。此外,你還可以在中、外的論壇裡找到解決同類問題的參考訊息,更重要的,你不會感覺孤單。

血糖管理的難易程度與發病年齡、是否有蜜月期(依 Joslin Diabetes Center's 50-Year Medallist 的研究顯示:有些人 - 特別是發病年齡較晚者 - 奇蹟似地終其一生都能分泌一些些胰島素 - Diabetes 59:2846–2853, 2010)、已罹病時間、體質、起居作息(含飲食)的習慣及個性(要有一絲絲的堅強意志力,最好能帶有一點點求好的強迫性格)有關。這也是許多時候病友之間的經驗無法很有效地互通的原因,別人用起來很順利的措施,用在自己身上好處可能就沒那麼顯著。

顯然,了解整個治療運作的機制也是一個非常重要的指標,它會讓血糖的管理變得更順暢,而且這是『自由自主』唯一的依賴。I-糖是一種異質性相當高的慢性病,或許為了「精準醫療(Precision Medicine)」的目標,將 I-糖再細分出『治療上的亞型(或內因型)』有其臨床上的急迫性及必要性,可惜迄今均迫於諸多爭議而事與願違。無論如何,就眼前足以採信的治療方針而言,我相信一旦你增進血糖的管理知識後,只要經過適當地練習及修飾就能越接近預期的目標,但如果目標還是難以達成,現階段只能考慮併用額外的工具,這好比是從石器時代進展到後石器時代的一個無可迴避的歷程。

2023 年中發表的研究報告顯示,I-糖在 DCCT-EDIC 追蹤了 40 年後的今天出現了令人難以置信的畫面:強化(嚴格)治療所帶來的集成效果是 1)嚴重併發症的數量減少;2)預期壽命的延長(註)。研究學者甚至於誇下豪語說,研究已進入新階段,重點關注一個相對較新的現象:I-糖病患的衰老。這當然不是毫無根據,1441 名 DCCT 參與者在 1983 年的基線平均年齡只有 27 歲,而今 EDIC 的 1075 名參與者平均年齡為 63 歲。現在,該群體中約有 36% 的人超重,40% 的人肥胖,這與【一般人群的情況相同】,他們現在的平均 A1c 為 7.3%。雖然每個地區的社經情況不同,無法處處洋溢著樂觀的氛圍,但強化治療的結果印證了所有的辛勤都沒有白費,汗水也會點亮前方的燈。當然像普通人一樣,你得安然無併發症地過渡到老年化,且為即將到來的老化及可預見的失能做足萬全的準備。(更新於 2024 年 09 月 28 日)

註:在全球範圍內,1990~2019 年期間,年齡 ≥ 65 歲的老年 I-糖盛行率(累積病例數)增加了 180%(從 130 萬增加到 370 萬),且在 ≥ 65 歲每個年齡亞群的 I-糖盛行率都顯著增加(至少增加 2 倍),同時預期壽命也都大幅提昇,相關的死亡率則大幅下降。但特別強調,管理空腹高血糖水平仍然是老年 I-糖患者所面臨的主要挑戰。(BMJ 2024; 385:e078432)

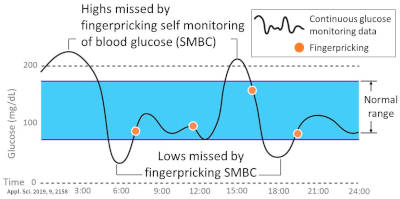

上圖:日常一天當中血糖的檢測點是三餐飯前及睡前各一次。橘色點:SMBG;黑色線:CGM;藍色區間為所設定的血糖目標區(箭頭範圍內為理想的區間 70~180 mg/dl)。本例在當天所有 SMBG 的檢測點血糖值均在所設定的血糖目標區內,看似完美,這很常見。如今同一時段也有 CGM 加以監測,很清楚可以看出實際生活中超過此預設範圍,且需要提高警覺的極 highs 或極 lows 的血糖變化在短短的 1 天中仍屢見不鮮。

使用血糖機的 SMBG 仍是治療上最基本需求之一。但相較於 CGM 提供的海量血糖資料(每天至少有 288 筆)及借助分析軟體有完整的 AGP 報告,就臨床上存在的事實來說,由 SMBG 所描繪出來的簡單血糖剖析圖 - 因為『資料有限』、『累積資料費時』及『難以分析』等這幾個特質,對於改善治療能提供的幫助就不那麼顯著,特別是在診斷後的初期治療、生活型態改變時、快速成長期、懷孕或生病治療期間內,有許多參數都需要快速地調整,在沒有 CGM 的幫助下幾乎等同『盲試』。隨時都需要警示的無警覺性低血糖患者,CGM 可能是唯一有效的解決之道;但懷孕期間,TIR 的設定很狹窄(63~140 mg/dl),在血糖的嚴格管控要求下,你需要的不僅僅是 CGM,而是 AID(Hybrid Closed-loop)了。

上圖:2016-2018(from the T1D Exchange)年間,使用各種工具後達成的平均 A1C。各年齡層,使用 MDI+CGM 的效益均不亞於使用 Pump 者。

我們都相信:血糖的管理是非常個別化的議題,既然如此,實在沒有理由只憑一些萬用法則來開啟一個新的治療計畫。我個人認為,現階段的 CGM 更加小巧好使了,而且長效或超長效胰島素的功能也越發完備,診斷後的治療一開始除了擁有胰島素外,就性價比及使用的難易度來說,考慮使用 CGM(或 FGM)遠比考慮使用 Insulin Pump 重要,前者能提供給臨床醫師及病人本身比較清晰的個人對胰島素的反應、整體的血糖型態及趨勢,尤其它能在不增加額外負擔的情境下,毫無間斷地顯示即時的高、低血糖的詳細資訊,因此能避免為了優化血糖管理而勉強地冒著低血糖的風險,並在治療的決策上或教導病人上給出更快速、更容易理解的指導。(註:我問 DeepSeek 第一型糖尿病使用 CGM 的效果,它給的答卷相當中肯)

血糖的資料總是千頭萬緒,為安全計,你得有專家從旁協助『資料的判讀』及適當地『變更治療參數』才行。不論理由為何,認真地使用工具後花費在治療血糖的『時間』及『金錢』只會增加不會減少 - 至少一開始都得經過幾番折騰,這恐怕眾人都不覺得是個意外吧!

不論是治療或預防,都不應該淪為空談或奢望,必須是可行且能持久的手段。懶人包及傻瓜大全不可能就此組成一個萬能的精靈,請別忘了,最經濟有效的工具是維持規律且健康的飲食及運動習慣,給自己鋪出一條治療的專用道路,讓胰島素的反應更能符合預期,如此能讓你留有更多的時間專注於其它各方面的成長上。

青春期是一個非常重要的發育階段,發生年齡約與父母親相同。這個時期所面臨的問題將更多變、更複雜,不只個體成長需要更多胰島素,同時期的胰島素敏感度也會下降 30% 以上,同儕之間的競爭壓力,生理期的干擾,心裡因素主導的性格改變等等因素,TDD 在短時間內就可能改變,並有將近 30% 出現「飲食障礙」,女性尤甚。為了面對即將到來 - 為期 2~5 年 - 血糖波滔洶湧的青春期,固然這個時期需要父母親更多的關懷及持續性的參與治療,但唯有青少年本身熟知血糖管理的知識及技術並堅持規律的飲食及運動習慣後,才可能在發育期間詭譎多變的血糖大海中乘風破浪。建議最晚在 10 歲時父母親應該設法將血糖管理的知識及責任漸進性地轉移給孩子。