工具簡介

正確地使用工具

更新於 2021 年 01 月 03 日

|

阿根托醫學博士(Nicholas B. Argento MD)在給 Gary Scheiner 的新版名著《Think Like A Pancreas》一書寫序時說道(原文翻譯節錄):我在1968年被診斷出患有第一型糖尿病(T1D),當時還沒有指血測量儀器。胰島素純度不高,來源於動物,且大多數仍透過玻璃注射器施打。注射針頭又大又重複使用,還必須磨利。當時沒人聽說過糖化血紅素A1c。管理糖尿病的工具非常原始,預後情況嚴峻。失明、肢體缺失、腎衰竭、心臟病、殘疾和早逝都很常見。糖尿病患者懷孕對母親和胎兒都極度危險。嚴格的血糖控制雖未被證實有益,但幾乎無法達成。試圖控制血糖就像蒙著眼睛駕駛在彎曲的山路上。---- |

舊時代的那一齣齣劇目早已拉下它的帷幕,然而 ---- 。創造工具及使用工具也是人類的特徵之一(是之一?還是之二?)。很可惜,強調精密的工具本身都存在著先天性的『不準度』,所以如何才能正確地使用這類型的工具及精準地判斷它所提供的資訊需要訓練。我在這裡提點一些常用的工具在使用上的特性:

胰島素製劑:

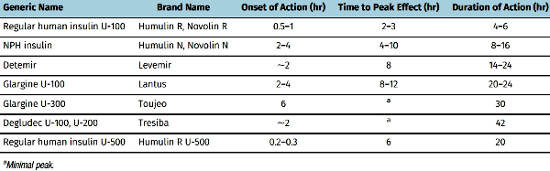

1. 胰島素的起始作用時間、作用高峰及作用長度(期間)不能只依據一般的認定,因為個體之間的差異極大,最起碼要查看說明書上的記載。有許多因素會影響胰島素的吸收及藥效,特別是在皮下組織的生理狀況不明的情況下(如血流量、皮下脂肪厚度、溫度等等),同一個人,每天胰島素的吸收速度就可能有 20~40% 的差異。

上表:各欄位分別為學名藥名稱、商品名、起始作用時間、高峰時間、作用長度(單位:小時;a:極少高峰)。

2. 『速效胰島素』的可預測性較高,約在使用 2~3 天的觀察後就能依血糖檢測值調整。『長效胰島素』,因為其吸收速度較慢且作用時間較長,主要是針對生活型態的改變(如飲食習慣、活動或壓力等),要調整前最好有 3~5 天足夠的觀察期。

3. 正確的胰島素劑量是以不出現低血糖及符合成長需求為最大考量,以『胰島素體重調劑法(weight-based insulin dosing)』具備相當簡易的參考價值:蜜月期,所需劑量常 < 0.5 U/kg/day;青春期之前,所需劑量約是 0.7~1.0 U/kg/day;青春期(發育時),所需劑量激增至 > 1.2 U/kg/day(約是 1.2~1.5 U/kg/day);青春期之後,所需劑量可減至 < 1.0 U/kg/day,以免體重過重;如每日劑量 > 2.0 U/kg/day 就可能是極端胰島素阻抗或是噂囑不良的個案。平時胰島素總量與年齡、體重、活動量及是否在成長發育有關,也不要忘記每日胰島素總量的 30~50% 為基礎胰島素。

4. 每日胰島素的用量應隨當日活動量、壓力、生病與否、進餐的碳水化合物及當下的血糖值不同而改變。如使用固定的胰島素治療劑量者,則每天的生活型態及進餐的碳水化合物也要力求穩定且不常改變,長期來說,這當然不可能實現。

5. 不能對胰島素或治療策略有過份的期待,因為你不可能馴化外來的胰島素(以取代胰臟),能馴化的最多只有你對胰島素的反應而已。

6. 即便在日夜溫差大的熱帶地區(25~37℃),開封後的胰島素仍能在四週內保持其穩定的作用而不需要額外的保冷設施。養成習慣,平時每次使用前應檢視胰島素的正常狀態,類胰島素均為透明清澈的液體,出現混濁或沈澱物表示該胰島素已經變性,不得使用。

註:目前的指導和標籤建議未開封的胰島素要在 2~8°C 的溫度下儲存,因此需要冷藏。一旦胰島素小瓶、筆或卡式匣打開後,建議在「室溫」下儲存並在大約 4~6 週內使用。製藥公司的研究數據顯示:生活在充滿挑戰的環境中,獲得冷藏的機會受到限制(如:低收入、處於極端高溫、遭逢衝突或自然災害的地區),未開封的小瓶、筆、卡式匣或預裝塑膠注射器的短效和中效胰島素可以在高達 25°C 的溫度下最多儲存 6 個月,在高達 37°C 的溫度下最多儲存 2 個月,不會出現臨床相關的胰島素效力減損,但在較高溫度和/或較長時間未冷藏的情況下,效力會略有下降,不過,可以透過使用簡單的冷卻裝置(如陶罐等)來降低環境溫度。此外,在 25~37 °C 間的溫度波動長達 3 個月也不會導致短效、中效或混合胰島素的活性喪失(Cochrane Database of Sys. Rev. Nov. 2, 2023)。

一天要偵測幾次血糖才算足夠(self monitoring of blood glucose;SMBG):

1. 測早上空腹血糖(fasting blood glucose;FPG):一整晚未進食且無其它壓力的干擾下,基礎胰島素的配置是否合宜?是否受『黎明或黎明前效應』的干擾?有懷疑時,必須加測半夜 2~3 AM 血糖加以區別。

2. 測吃飯開始後 1~2 小時的血糖(postprandial blood glucose;PPG):這是速效胰島素的作用高峰,主要是評量 CHO 估算是否正確,ICR 是否設定妥當。如飯前血糖在目標區內,但 A1C 不如預期,或為了進一步防患飯後血糖激增,則應加測吃飯開始後 1~2 小時的血糖為宜。

3. 測飯前血糖(preprandial blood glucose):如兩餐相隔 4 小時以上,此時前一餐給的 bolus(速效胰島素)已幾無作用,主要是矯正進餐前血糖的波動及時段內的基礎胰島素。

4. 睡前血糖:可能是當天最後一次預防夜間低血糖或矯正高血糖的機會。

5. 任何時間:有疑慮時,譬如:運動前後、矯正低血糖後、具危險性的工作前(駕駛等)。

6. 哪有極限:我們已經知道,不分年齡層及治療方式(pump or MDI users),每天測量血糖的次數增加與降低 A1C 有明顯的正相關(2018 ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines)。其它的研究顯示最佳化約是每日 7~8 次(3 餐飯前及飯後 + 睡前,有必要時 + 半夜)。與其說是跟測量的次數有關,還不如說是與關心血糖的程度有關。

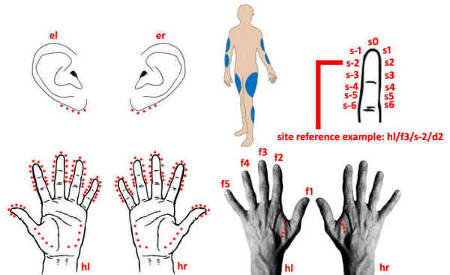

上圖:是一個病友將他的採血點輪替的紀錄分享給大家:範例:hl / f3 / s-2 / d2 => 左手、中指、左側第二位置、採血針刻度 2(考慮到皮膚的厚度)。在如此迫切的關心下,你當然會聯想到 CGM。

血糖機:

1. 新型的血糖機依據 2013 年「國際標準化組織(ISO)」的規範採用『15-15 法則』:在 95% 信賴區間內,其檢測值的誤差容許範圍如下:a)血糖 ≧ 100 mg/dl 時,容許誤差為『 ± 15%』,如當下血糖為 100 mg/dl,馬上再測量一次,其值若落在 85~115 mg/dl 之間,就算可信賴;b)血糖 < 100 mg/dl 時,容許誤差為『 ± 15 mg/dl』,如當下血糖為 70 mg/dl,馬上再測量一次,其值若落在 55~85 mg/dl 之間,就算可信賴,但我們判斷低血糖嚴重程度的依據就剛好落在這個區間,如低血糖的症狀明顯時,你寧可採取低標認定。你的血糖機有符合 2013 的 ISO 規範嗎?

2. 除了指尖的兩側以外,你也可以選擇手掌、前臂、上臂等(上圖的藍色部位)替換位置採血檢測(這些部位採血比較不痛),但上述的替換位置只適合於血糖較穩定時的測試,如:早上空腹、飯前、睡前等。

3. 將手洗『乾淨』,等『乾了』才測血糖。盡量不要用手拿東西吃,特別是甜食、水果或油膩食物,在大多數情況下很難完全清洗乾淨,很容易導致檢測值失真。(註:不要用酒精棉球消毒指尖,這樣測試血糖時只會更痛且測出值也可能失真。)

4. 在寒冷地區旅遊或高海拔登山,應將血糖機及試條包裹後放在貼身處以避免出現測試的誤差。

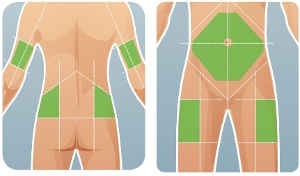

胰島素施打部位的輪替:

1. 長期在同一部位施打胰島素很容易發生皮下『脂肪增生(Lipohypertrophy)』:發生率約 25~30%,你可以用『施打部位輪替』的方法及『避免重複使用同一針頭』來預防皮下脂肪增生。早期因使用未純化的胰島素而導致的皮下『脂肪萎縮(Lipoatrophy)』在現代較少發生,當然目前較多人使用的類胰島素也有少數的病例報告,發生率約 1~2%。

2. 注射在脂肪增生組織上:讓胰島素的吸收變差,與施打在正常組織的部位相比,飯後血糖會增加 ≧ 26%。雖然低血糖的機率降低,但高血糖(≧ 300 mg/dL)的機率增加。與此相反,將胰島素注射在脂肪增生組織上,激烈運動時胰島素的吸收速度增加會更明顯,有可能導致低血糖。

3. 輪替的原則:將可施打的部位分區,如腹部、上臂、臀部或大腿(可再分左右或上下,請參考下圖),然後規律性地在各分區內輪替。由於各區域的血流量不同,胰島素的吸收效率也不相同,在同一期間內,幫浦的輸注套件應在對稱的分區部位內輪替,此可避免固定套件的貼布範圍內可能的感染源區域被覆蓋,以消除感染的可能性。(註:一天多針者應在同一分區內輪替,且兩針至少要間隔 1 公分,有順序地每週輪替一個分區。)

胰島素幫浦(幫浦能做的事在此不再詳談):

1. 它可以紀錄你每天的胰島素總量及餐前胰島素,回顧這些舊紀錄,可以很好地幫助血糖的管理。

2. 型態改變時,善用可程式化的基礎胰島素。

3. 偶發事件或一時的趨勢轉變時,善用『暫時基礎率』或『超大量』來改善血糖的波動。

4. 特別在預防低血糖上,你能使用的工具才不限於『只是給糖』。

5. 你必須具有維護機器正常運作及排除機器故障的能力。

6. 外地旅遊時,要先了解當地製造幫浦的公司所提供的服務在何處,及服務的範圍有哪些。

智慧筆針(smart insulin pens)和智慧筆帽(smart pen caps):

1. 記得打針這件事及施打的劑量並非易事,一週內少打 1~2 次餐前胰島素,就可能讓 A1C 上升 0.5%。一般的筆針都沒有紀錄的功能,也沒有提醒的功能,這是個很大的敗筆。

2. 智慧筆針自從 2016 年首度批准上市以來,受到廣大的矚目,已有多家廠商參預開發。提供不喜歡幫浦的牽牽掛掛,又希望保有其功能的使用者另一種選擇,且各個年齡層皆適用。

3. 除了不具有幫浦輸注的功能外,其餘幫浦的強項如:自行設定治療參數、紀錄血糖值、紀錄胰島素用量及施打時間、計算 IOB、幫你計算餐前胰島素及矯正胰島素用量等等。這些日常遇到的瑣碎事物,智慧筆針都能以藍芽透過手機或智慧手錶的 app 來完成;也能經由適合的 CGM 或 FGM 自動給予即時的血糖資料,當然也可以手動輸入計算。

4. 此外,智慧筆針具備多種提示功能,包括:低電量警示、現有胰島素溫度異常警示、餐前漏打提醒、飯後 2 小時測血糖提醒、長效胰島素提醒及胰島素使用超過 28 天的更換提醒等等。

5. 大小及用法就如一般筆針,有 0.5U 的單位可以應用,適用於不同品牌的胰島素(1ml=100U/3ml 的卡式胰島素),出遠門時備用的物品也比使用幫浦簡便;不須額外的電池,筆針內建的電池可至少在 1 年內完整地使用各種功能(有部份功能在 1 年後仍能使用);沒有驚人的費用,每年約是台幣千元。智慧筆帽則可以直接套用在不同品牌的筆針型胰島素上使用,有兩種筆帽,分別適用於長效及速效胰島素。

連續血糖監測:

1. CGM 包含傳感器(sensor)及發射器(transmitter)兩部份,都是耗材。它不只能提供即時的血糖水位,且能視覺化(圖示化)在最近一段時間內的血糖趨勢,使得在微調測試時、血糖過高或過低的矯正判斷上能獲得較多的資訊(當然判讀資料的學習曲線仍有一定的高度)。

2. 大多數機型需要每天在適當的時機給予血糖數值的校正至少 2 次(註:FGM 除外,目前只有一款 CGM 不需要血糖數值的校正),能每 1~5 分鐘紀錄血糖一次,也能給出區間的、完整的且易於分析的標準報告。回溯型的機種(常用的英文名稱有:retrospective CGM;professional CGM;historical CGM;blinded CGM)適合無法自行判讀資料者,這種 CGM 收集一段時間(一般是 1 週)的資料後回傳給專家(或回診)以為分析究研及改進治療方針的依據,它無法提供當下的血糖數值及即時趨勢的判讀。

3. 實時型的 CGM(Real-time CGM;rtCGM)除了能提供即時的血糖資訊外,它具有血糖過高或過低的警示功能(界線由自己設定)。較新型的 rtCGM 能在趨勢產生變化時提供可能需要處理的建議,且能透過軟體經由網路與照護者分享血糖的資訊,這項功能對於在學中兒童特別有用。使用 rtCGM 時,你必須具備能即時判讀資料的能力,何時該矯正?何時該等待?何時該觀察?血糖過高或過低的警示出現時,你又該如何正確地處置?如你並不具備及願意隨時調整治療策略的知識,那麼 CGM 只是你的歷史性血糖記錄器而已,反過來說,你已經具備了知識及意願,如果沒有幫浦的話,現實上就可能會把『一天多針』變成『一天許多針』,這樣你能承受嗎?2017 年四月,一篇小型的隨機實驗分析顯示:使用 rtCGM 能顯著地降低 A1C 約 0.276%,但長期指標的優勢只出現在 > 15 歲者。所以目前 rtCGM 只推薦給年齡 ≧ 16 歲者使用。

4. 另一款『快閃血糖監測;瞬感(flash glucose monitoring;FGM)』,或稱為『間歇血糖監測(intermittently viewed CGM;iCGM 或是 intermittently scanned CGM;isCGM) 』,其感測器(sensor+transmitter)重量只有 5 公克、大小如較厚一些的台灣 50 元硬幣(直徑:3 公分、厚度:0.5 公分),施作容易,留置皮下的針狀彈性纖維長度只有 0.5 公分,直徑 0.04 公分,可使用 14 天(其它大多機型只能使用 7~10 天),配屬一個專用的觸控式『讀數機(reader)』,可不限次數掃描讀取資料,充電一次約可用 1 週,且不需要血糖偵測值的校正;也可以使用原廠認可配備 NFC 功能的手機及其專用的 app 掃描讀取資料。感測器每 15 分鐘會自動紀錄一次血糖數值,隨時掃描一次能提供當下及最近 8 小時內血糖的變動及最近 15 分鐘內血糖的趨勢,但不具有血糖過高或過低的警示作用(這是目前為止最大的缺點,弔詭的是對一部份人來說,這反而是個優點,因為不會被『警報』疲勞轟炸)。如想保留資料的完整性,掃描間隔不要大於 8 小時(超過其實也無妨,可以好好睡一覺),它也配有血糖管理的分析軟體,其報表為目前推廣的格式 - 動態血糖剖析圖(Ambulatory glucose profile;AGP),讀數機可以儲存最近 90 天內的資料,以利於 AGP 分析。這款機型早在 2014 年於歐盟地區獲得 CE 認證後於次年上市,年齡 ≧ 4 歲者皆適用,但在美國直到 2107 年 9 月才獲准上市,目前適用範圍已漸與歐盟地區接軌。此 FGM 無法搭配胰島素幫浦轉變成『人工胰臟』,另外各地區發行的 sensor 與 reader 不同(包括單位),可能不相容,旅遊時最好備足 sensor(保存期限只有 5~6 個月)。除非有不得已的特別需求,否則不要添加其餘附件,因為原廠的訴求就是輕便、簡單、不擾人?

註一:這款 FGM 因感測器的皮下留置針頭只有 0.5 公分,只適合放在上臂,且原廠的設計就是針對這個部位作出廠前的校正,放在其它位置上(如腹部、大腿)都是錯誤的示範。

註二:同時對照血糖機的測出值,FGM 在飯後一小時內的血糖變動值及夜間(睡覺)的血糖常有偏低(於應有值)的現象,且 FGM 在血糖過高及過低時的偏差也會更大,這些在解讀資料時要特別小心,尤其是在無低血糖的症狀時,要判斷是否 low 必須要用血糖機加以確認(BMJ Open Diabetes Research and Care, Jan. 2017),因此不適合單獨用來作為調整治療劑量的依據。以左圖的個案為例:因為 FGM 顯示為偏低的 58 mg/dl,但沒有低血糖的症狀,當下加測指尖血糖為 80 mg/dl。這樣的訊息會符合預期嗎?我們原本就知道 FGM 與血糖機有各自可容許的誤差存在,如再加上其它不確定因素(操作環境及技術差異等)的干擾,兩者間的差異可能會更大。但 FGM 的讀數與指尖血糖之間本來有 10 分鐘左右的延遲,且當下這個讀數的《趨勢箭頭(Rate of Change Trend Arrows)》顯示是 45 度向上,意指如趨勢沒有改變,預估 15 分鐘後血糖會增加 15~30 mg/dl,則綜合研判這個 FGM 給的血糖值還是相當可靠(接近參考值),但更值得注意的是這個時點往前數小時內血糖是偏低的,該檢討的是造成這個偏低血糖的原因為何?

註三:歐洲研究 FGM 的使用現況,分析了涵蓋不同地區、5 萬多個 reader 及將近 28 萬個 sensor 的資料顯示:使用 FGM 者,其監測血糖的頻率大多為 SMBG 者的 4 倍,增加掃描讀取資料的次數與降低 A1C 、增加 TIR 及減少 hypo 與 hyper 事項等等治療指標有顯著的正向相關(Diabetes Res. and Clin. practice 2018:137;37-46)。

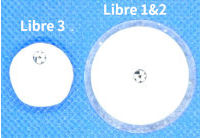

註四:在 2020 年夏天通過美國 FDA 審批的 Libre 2(FGM 2.0 版),其內建的藍芽功能在未經掃描讀取資料的狀態下,也具備血糖過高、過低的警示功能,但要讀取血糖資料仍要經過掃描。2020 年秋末於歐盟地區上市的 Libre 3(FGM 3.0 版)則更是突飛猛進,與前兩代相比不只體積減少 70%,約台灣一元硬幣大小(直徑:2 公分、厚度:0.3 公分)、塑料減少 41%,且放棄前代的讀數機,一掃過去無法給予實時血糖資料的缺點,已經與時下一般的 CGM 一樣,透過手機的 app 不經掃描就能得到每分鐘血糖的資料。佛心地,上述 2 代或 3 代版的價格未變,不論兒童或成人,均都能使用 15 天。在 Abbott 發佈的新聞稿中(2024-01-08):t:slim X2 胰島素幫浦在系統的程式升級後,已可搭配使用 Libre 2 Plus 感測器形成自動輸注系統。

5. 搭配幫浦使用的新型 CGM 大都是加上一個調控軟件成為一個血糖與幫浦之間可實時動態反應的『閉路系統』,這就是『人工胰臟;AP』,10 多年前 AP 還只是構想而已,短短幾年間已然是個漸趨成熟的上市產品,2016 年美國 FDA 只核准 14 歲以上患者使用。使用 AP 時,餐前的胰島素仍然需要自己估算給予,但其它時段特別是與運動有關的血糖變化及夜間血糖的維穩功能是它的強項。AP 仍然只是一個半自動化的產品,無法完全避免 high 或 low,所以你仍需具有調控治療參素的能力。據小型的研究報告顯示,這類產品的學習曲線依然很高(Diabetes Care 2018 Jan.),使用初期,需接受密集的教育,且由『auto mode』跳轉為人工監控的『safety mode』的機率很高。雖然說到此為止,這是屬於第一代的產品,無法太過苛責,但『治療參數』的運用及身體對『外來胰島素』的反應仍是千變萬化,而這也是任何機型所無法迴避的事實。由一個特定 AP 的研究報告顯示:針對不同年齡層,兒童(7~13 歲)、青少年(14~21 歲)及成人(22~75 歲)使用 AP 三個月後,A1C(%) 的改善分別是:7.9=>7.5;7.7=>7.1 及 7.3=>6.8(Endocrine Society Mar. 2018)。

6. 上述這些年齡的限制都是依據目前為止的實驗結論,我想有一部份原因是年幼者無法掌控使用技術的緣故,也或許是對產品的反感導致配戴意願不高,只要熟悉使用技術及改善產品效能後(如減少體積及重量、延長使用時間、改進需要校正的缺點等,這些在新產品中已如期實現),相信其它的年齡層也能適用。

7. 已經上市的 CGM(或是 FGM)都是相當成熟的工具,但因其檢測的是代表組織間液內的葡萄糖值(除非是不進食等等的情況下,否則在血糖快速變動時與指血間仍有 5~10 分鐘延遲的落差),還未能完全取代血糖機,除了該有的校正外,在重要的判斷上仍需要血糖機的確認,如:懷疑低血糖、血糖變動太大、臨床症狀與血糖的表現不符時。在實際運用上,有嚴重低血糖病史及無警覺性低血糖者,具有警示訊號的 CGM 是推薦的選擇(Diabet. Med. 2018:35, 483–490)。

8. 另一款較少被人提及的『植入式血糖感測器』,該裝置植入在上臂皮下,使用一種螢光感測葡萄糖的聚合物(glucose indicating polymer)的特殊材料,其內嵌入的 LED(發光二極體)能激發此聚合物,此聚合物再以光改變的方式快速地將訊號轉成血糖濃度,然後將此血糖資料傳出給發射器,此發射器就放在植入體上方。這款植入式血糖感測器一次植入能使用 180 天,也具有血糖過高或過低的警示功能,且裝置本身多具備了一項『振動警示功能』,類似功能其它機種也應該很快就會跟進,但這類警示可能相當頻繁且擾人。在 2016 年已通過歐盟 CE 安全認證是至少能使用 90 天,這是目前為止評價最高的 CGM(ADA 78th Scientific Sessions. 2018)。

9. 我原意不是要說得這麼複雜,相較於比較墨守成規的英、美,歐盟地區引領的創新治療總是非常耀眼讓人無法忽視。舞台上,隨著 CGM 的微型化趨勢及使用者信賴度增加,湧現出大量的血糖資料,利用這些大數據,緊接著初試啼聲的就是「機器學習(machine-learning;ML)」及「資料探勘(data-mining)」技術的血糖預測及「人工智能(artificial intelligence;AI)」醫療的全面化整合運用,使血糖的管理比過去任何時代都更富含科技風。

工具只是工具,都有其極限,使用不當它反而給出錯誤的資訊。它基本上也不是好不好的問題,如果使用一個石頭就能將鐵釘釘的好好地,就大可不必買榔頭伺候,類此你該清楚明瞭上述的工具能協助你什麼後,才考慮使用。Insulin pump 或 CGM 都不是時尚的硬、軟件,它們只是一種工具。到頭來,你終將看出一些現代的端倪 - 21 世紀鐵定是個科技環繞的世紀,你未必要成為一個道地的 tech-savvy,但你或許願意擁抱科技。

有關 CGM 的研究報告

更新於 2019 年 08 月 24 日

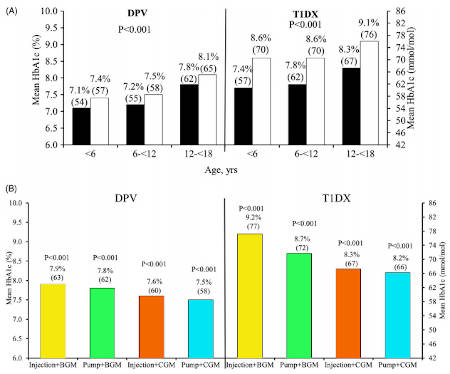

在最近 5~6 年間,不分年齡層,使用 CGM 的人有明顯增加。針對 18 歲以下,罹患 I-糖至少 1 年的族群,學者統計研究 2011 年及 2016 年來自 T1DX Registry(US-based type 1 diabetes Exchange Registry) 和 DPV Initiative(German/Austrian Prospective Diabetes Follow-Up Registry)的多國跨區資料庫。從 2011(涵蓋 29007 人) 年到 2016 年(涵蓋 29150 人),不分年齡、性別、種族或治療方式,使用 CGM 者均有增加,1~6 歲者增加最多,而青少年的增加最少。使用 CGM 的普及率:於成年人增加有限,而小於 18 歲者由原先不足 5%,於 2017 年分別在 T1DX 與 DPV 增達 31% 及 44%,但整體增加的幅度未及 pump 的使用率,不分地區 Pump 使用率達均達 50% 以上。分析 2016 年的資料顯示(Pediatric Diab. 2018;19:1271–1275),如下圖:

圖-A 黑色柱狀體:使用 CGM 者;白色柱狀體:不使用 CGM 者。

圖-B 黃色:MDI;綠色:Pump;橘色:MDI+CGM;藍色:pump+CGM。

由上圖-A:不分地區、年齡層及治療方法,採用 CGM 者,平均 A1C 較低。

由上圖-B:以治療方式區分(MDI 或 Pump),則加用 CGM 後,使得 A1C 更趨近目標值 < 7.5%。「MDI+CGM」與「Pump+CGM」的使用效果相仿。

地區性所造成的差異(如 T1DX 與 DPV 相比,不分族群,前者其平均 A1C 均較高,使用 CGM 的好處較顯著等)、CGM 的類型或品牌、CGM 使用時間及 CGM 對於青少年的滲透率為何較低等等問題,本文均未探討。另有學者分析 DPV 的資料庫顯示:使用 CGM 者,明顯地減少嚴重低血糖,而對 A1C 與 DKA 的改善並無顯著地變化。這些研究或多或少都受限於樣本及資料代表性不足的缺陷,可能無法真正描繪出使用該工具應有的面貌,但它確實是目前治療 I-糖的現況。