血糖的波動

A1C 未竟之處

更新於 2018 年 08 月 30 日

我們對抗 I-糖所付出的心血及時間都不算少,但大多數人治療後的血糖波動依舊巨大。除了特別的個人因素外,則控制血糖的風險是一個包含『急性血糖波動』和『慢性高血糖』兩大變數的時間及程度的函式。慢性高血糖是由長期的飯後及空腹高血糖所組成,其生物標記就是我們熟知的 A1C,而急性血糖的波動(glycemic fluctuations)則是一段時間內高、低血糖的總合,可由血糖變異性(glycemic variability;GV)顯現出來。血糖變異不但會造成血管內皮細胞功能障礙,也會因為增加氧化壓力及發炎反應造成血管壁內平滑肌細胞的功能障礙,這些在早期的血管硬化過程當中都會顯現出來。

A1C 仍是個不折不扣的長期血糖的治療指標,但日常生活上必須面對的急性血糖變異及低血糖所可能帶來的急性傷害,A1C 無法提供即時的幫助。一個合理的 A1C 在平時無法區分它所代表的是一個穩定血糖的平均值或是諸多巨大血糖變異的平均值,它有可能只是一連串很高血糖及很低血糖的平均值而已,如:A1C=7%,其意義是血糖介於 123~185 mg/dl 的平均值 154 mg/dl。

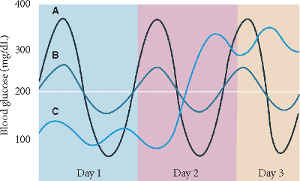

上圖:3 個人,個別連續 3 天的血糖紀錄示意圖

在上述的特例中,連續 3 天的平均血糖值在理論上來說應該相同,然而所代表三種血糖波動型態卻截然不同。A:每天極高血糖與極低血糖交替出現;B:每天的血糖在合理的範圍內波動;C:前 1.5 天血糖過低,伴隨著後 1.5 天血糖過高。

飯後血糖激增或偏移(postmeal blood glucose spikes or excursions)的風險

更新於 2018 年 09 月 01 日

進食碳水化合物後,很容易造成血糖的波動,但醣類是體內的重要能源,在人類的生活史中也從未被剔除。一般人在飯後 1~2 小時內出現血糖稍高也是常見的事,通常低於 140 mg/dl。

有 3 個機制讓正常人能很輕易地消除飯後的高血糖:

1. 內源性胰島素:透過肝門脈系統,其分泌多寡可以立即性地在血液中反應高血糖。但這個便利性對 I-糖來說,除了蜜月期外,已幾近完全被剝奪

2. 澱粉素(Amylin):伴隨著胰島素的分泌,胰臟 β-細胞也分泌澱粉素,它能藉由抑制昇糖素的分泌、延遲胃的排空及刺激飽食中樞以減少食慾來調解飯後高血糖。當 β-細胞遭到破壞的同時,澱粉素也遭波及而渺無音訊

3. 腸泌素效應(incretin effect):食物在胃腸道內會促使其分泌多種「胃腸道胜肽賀爾蒙(gastrointestinal peptide hormones)」,雖然目前為止,針對 I-糖的相關研究稀缺,但就其生理功能來分析:在胰臟 β-細胞缺乏的窘境下,它們的主要作用或許只剩下抑制昇糖素的分泌、延遲胃的排空及降低食慾,以減少肝臟葡萄糖的釋出,這部份仍有助於血糖的控制,但它們能加成性地活化正常的胰臟 β-細胞,以加速反應飯後高血糖的功能上 - 此功能是「葡萄糖依賴型的胰島素分泌作⽤(glucose-dependent insulin secretion)」,在 I-糖體內則明顯不足或全然闕如,因此整體的腸泌素效應也可能較差

由於缺乏上述有效管理血糖的種種機制,I-糖病患出現『飯後血糖激增』可以說很難避免。過去的治療重心大多放在『空腹血糖( fasting plasma glucose;FPG)』與 A1C 的管理上,但有越來越多的證據顯示『飯後血糖(post-prandial glucose;PPG)』的良瓢不但關乎每日之間血糖變異及長期 A1C 的好壞,而且單獨『飯後高血糖』本身就是許多糖尿病性併發症的危險因素。

飯後高血糖的有害影響,包括:

1. 飯後高血糖與心血管疾病,不論是致病率或致死率,均有明顯的線性的相關

2. 飯後高血糖者,頸動脈壁的中、內層明顯增厚

3. 飯後高血糖會增加氧化壓力及發炎反應、降低血管的內膜細胞功能,同時會促進血栓形成

4. 飯後血糖波動過大會降低大腦整體的認知功能、執行能力及注意力

5. 飯後高血糖與小血管的併發症也有明顯的正相關

雖然還未有隨機對照的臨床試驗能證實矯正飯後高血糖就能改善臨床的結果,各協會對於『飯後血糖的治療目標』也未有共識。儘管 PPG 只是暫時性的血糖偏高,但降低 PPG 比降低 FPG 更能有效地降低 A1C,在沒有 A1C 的指引下,它是最佳化血糖控制的「速率決定步驟」,同時 PPG 比 FPG 更能準確地預測整體血糖控制的優劣。

各協會提供的飯後(1~2 小時)血糖的治療目標參考值(單位:mg/dl):

1. ADA:< 180

2. AACE:< 160

3. EDPG:< 165

4. IDF:< 160

5. 西方以外的大多數國家(地區): < 180

註:非懷孕的健康人,飯後血糖很少 > 140

飯後血糖比較可行的治療目標(單位:mg/dl):

| 年齡層 | 飯後血糖的目標值 |

| 學齡前 | < 250 |

| 學齡兒童 | < 225 |

| 青少年 | < 200 |

| 成年人 | < 180 |

| 孕婦 | < 140 |

以新一 代 Dexcom G6 CGM 監測正常人的血糖顯示(新的參考指標):更新於 2023 年 01 月 10 日

⊙ < 7 歲者:血糖介於 70~140 mg/dL 之間的中位時間為 96%;⾎糖 > 140 mg/dL 的中位時間為 3.4%(49 分鐘/天);⾎糖 < 70 mg/dL 的中位時間為 0.4%(6 分鐘/天);這個年齡層的平均血糖為 103 mg/dL;平均個體內變異係數為 17 ± 3%。

⊙ ≥ 7 歲者:血糖介於 70~140 mg/dL 之間的中位時間為 96%;⾎糖 > 140 mg/dL 的中位時間為 2.1%(30 分鐘/天);⾎糖 < 70 mg/dL 的中位時間為 1.1%(15 分鐘/天);年齡介於 7~60 歲者,其平均血糖為 98~99 mg/dL,大於 60 歲以上者,其平均血糖為 104 mg/dL;平均個體內變異係數為 17 ± 3%。

飯後高血糖與 A1C 的關係

更新於 2018 年 08 月 30 日

葡萄糖是一種反應性的化合物,可以不經過酶的催化作用就能與紅血球內的血色素蛋白質相結合,且附著在血色素後就不易脫落,一直要等到紅血球細胞衰老破壞為止,但最近 1 周內的糖化作用是可逆的反應。所謂「糖化血色素(Glycated Hemoglobin)」並非單一物質,A1C 是其中最重要的一種糖化血色素,血中葡萄糖濃度愈高,糖化血色素 A1C 也愈高(註:但凡與紅血球生命週期或血色素相關的疾病均會影響 A1C)。一般而言,紅血球的平均壽命為 100-120 天,因此測定 A1C 的百分比值,可以間接反映抽血前 3(~4) 個月中血糖控制狀況。除此而外,A1C 還有兩個意義需要釐清:

一、這 3(~4) 個月的血糖對 HbA1c 的貢獻並非完全相同

| 抽血前(以抽血日回推) | 貢獻度 |

| 第 1~6 天 | 微量 |

| 第 7~30 天 | 50% |

| 第 31~60 天 | 25% |

| 第 61~90 天 | 15% |

| 第 91~120 天 | 10% |

抽血前 1 周內的血糖值幾乎無關乎本次的 A1C,而抽血前第 2~4 周的血糖對 A1C 的貢獻最大,其次是抽血前第 2 個月,之後其貢獻度依序遞減。

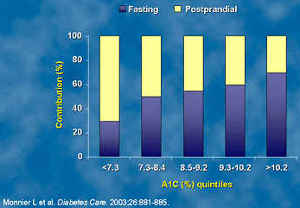

二、不同 A1C 水平,飯前(空腹)血糖及飯後血糖的貢獻也不相同

上圖:飯前及飯後血糖對 A1C 的貢獻度(百分比)。黃色:飯後血糖;藍色:飯前血糖。

1. 當 A1C 接近 10%:飯前(空腹)血糖的影響佔 70% 以上

2. 當 A1C 接近 7%:飯後血糖的影響佔 70% 以上

3. 假設你現在的 A1C 是介於 7.3~8.4% 之間(此時飯前及飯後的血糖各貢獻 50%),如你朝著 < 7% 的目標邁進,則飯後血糖不改善的話,它就難竟全功

實例分析

更新於 2018 年 08 月 30 日

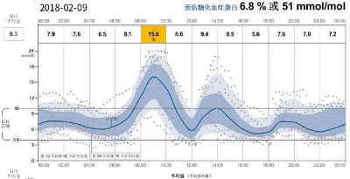

範例:一個 8 歲男孩,罹病滿 5 年。家長及病患依專家的建議,有良好且規律的飲食及運動的習慣,注重估算碳水化合物,使用胰島素幫浦治療,也熟悉治療的技術,會自行微調治療參數。目標區間設為 70~180 mg/dl,並使用速效胰島素 insulin aspart。

上圖:不改變原來治療的參數,利用寒假期間,使用 FGM 監測 2 周的 AGP 剖析圖。在每天平均只測試 4~5 次血糖的常規下,由於飯前(空腹)、睡前及半夜血糖一直以來都在合理的範圍內,因此很少加測飯後血糖,但實際上早、中餐的飯後血糖中位數值均太高,尤其是早餐飯後血糖的激增真是不忍卒讀。若在上學期間,由於有額外的學習壓力,過往的血糖型態有可能比此還糟,之前的 A1C 也只維持在 7.5% 上下。

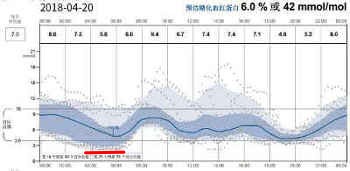

下圖:配合假期多變的活動,應孩子的要求,由 Pump 改成 MDI,使用長效 Lantus 當基礎胰島素,速效胰島素仍維持用 insulin aspart,並微調原治療的參數後,同是 2 周的 AGP 剖析圖。很清楚可以看出來,飯後血糖中位數的波動變小(特別是早餐飯後血糖中位數的波動顯著改善),實測 A1C 已經達 7% 以下。

下圖:不論原因為何,使用一天多針治療時長效胰島素無法程式化調控的缺點,在夜間血糖的管理上(紅色的時間區段)很明顯地就不如使用 Pump 時理想。特別是暑假期間每日的運動量變化很大時,雖然小心地給予睡前點心還是很難預防遲發性低血糖。

本例告訴我們:1)這是一個謹守生活規範的個案,但光是嚴守清規仍然無法取代多監測血糖所帶來的實質利益;2)利用 FGM 監測,你能更容易分辨出血糖在型態上的異常,如:本例上圖,早、中餐飯後血糖明顯偏離目標區;3)如經過努力調校後,飯前血糖已經在目標區內,但 A1C 仍未見改善者,則監測飯後血糖有絕對的必要性。在進一步矯正『飯後血糖』後,不但立即改善了每日血糖的波動程度,同時也改善了長期的治療指標 A1C。

生活型態改變或是 A1C 給你太多紅色旗號時,短期使用 FGM 連續監測血糖以調整治療參數及治療目標值得推薦(請參考『認識工具 - FGM』一節)。如果身邊沒有 CGM(或 FGM)可以運用的話,最值得檢測飯後血糖的時間點是早餐開始吃飯後 1~2 小時,因為早上是一天當中對胰島素的敏感度最低者(如上圖),改善早餐飯後血糖激增也能改善其它時間內對胰島素的敏感度。